FXの基礎知識について勉強したい

勝てる手法を学びたい

どれだけFXを勉強していても移動平均線やチャートパターン、ロウソク足パターンなどの基礎的な知識が固まっていないと勝ちトレーダーとして成長していくのは難しいでしょう。

本記事では、移動平均線などと並んで基礎的な知識といわれるMACDの基本的な見方から応用知識、他のテクニカル指標と組み合わせた実際のトレード例まで解説していきます。

MACDはトレンドの勢いや転換サインを判断できる非常に有用なオシレーターなので、本記事で解説する内容を参考にMACDを使いこなせるようになりましょう。

MACDとは

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は指数平滑移動平均線(EMA)を用いて作られたオシレーターで、2本のシグナルと呼ばれるラインとヒストグラムから構成されています。

MACDを構成する3つの要素からトレンドに関する判断が可能で、トレンド判断を組み込んだ取引を行うトレーダーは必ず学んでおくべきテクニカル手法です。

- シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断

- シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス

- シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断

- ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断

トレンドの開始を判断すればトレンドフォローに活用できるうえ、トレンド転換を判断すれば逆張りにも利用できる使いやすいオシレーターですね。

MACDは、もともとニューヨーク発のシグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって考案されたオシレーターです。

投資に関するベスウトセラーである「投資苑」の著者であるアレキサンダー・エルダー博士がMACDをトレードに取り入れて大きな利益を残した経緯もあり、MACDは1970年台の開発から現在まで相場の第一線で活躍しています。

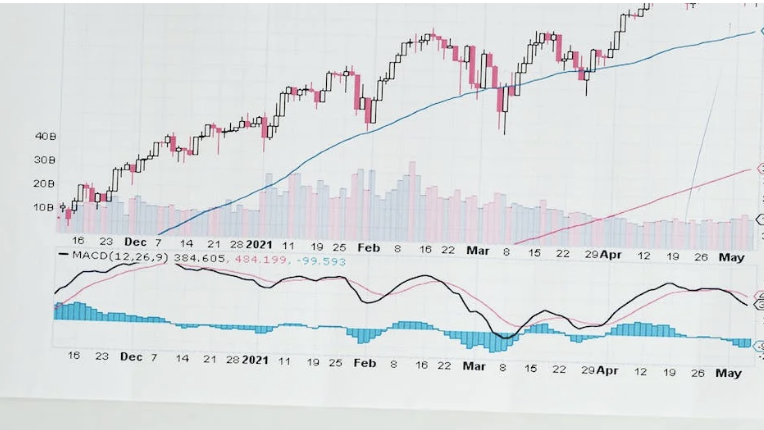

MACD線の意味と計算式

MACDを構成する要素の1つであるMACD線は、以下の計算式で描画されています。

- 短期の指数平滑移動平均線(EMA)ー長期の指数平滑移動平均線(EMA)

長期移動平均線には期間26、短期移動平均線には期間12が採用されています。

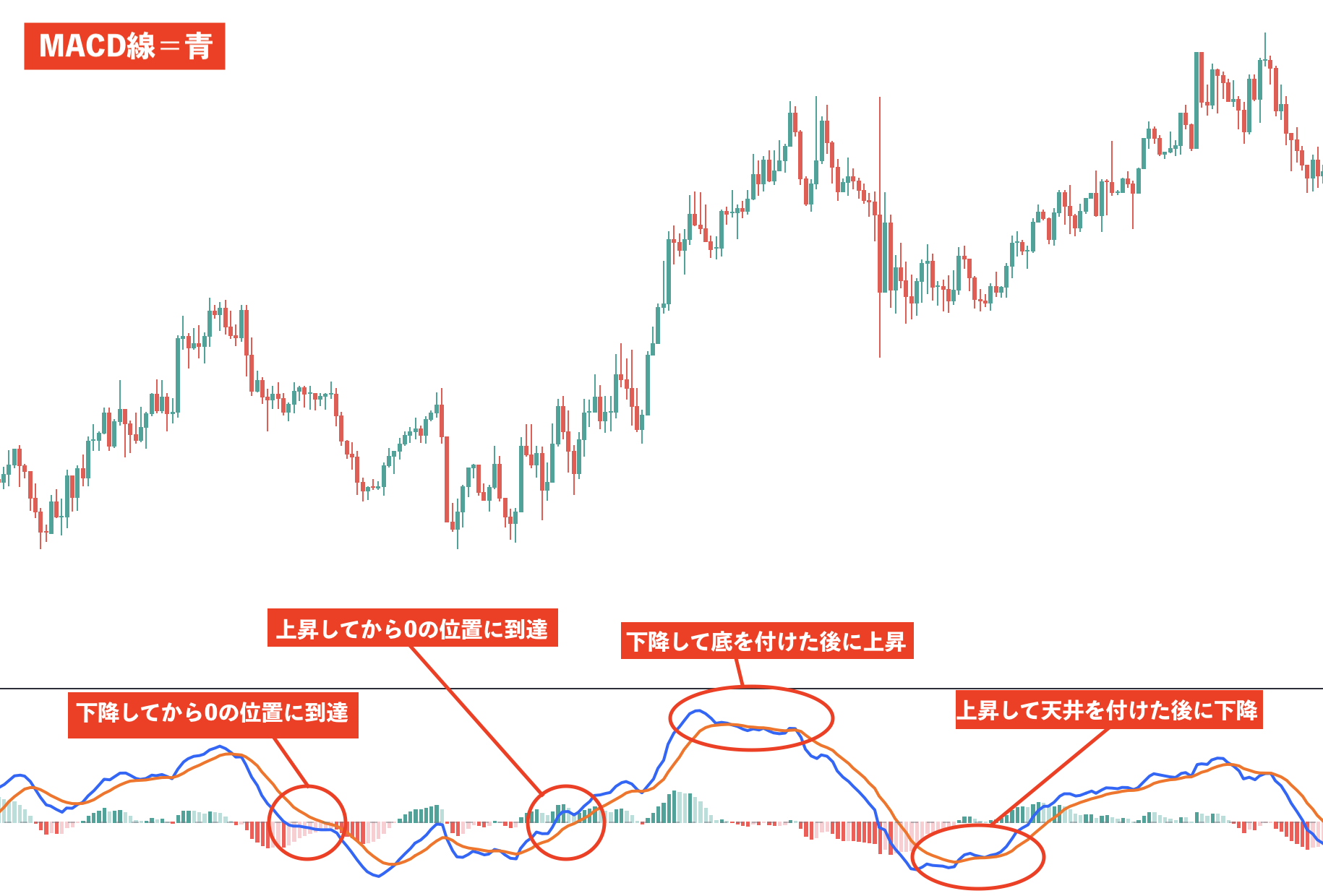

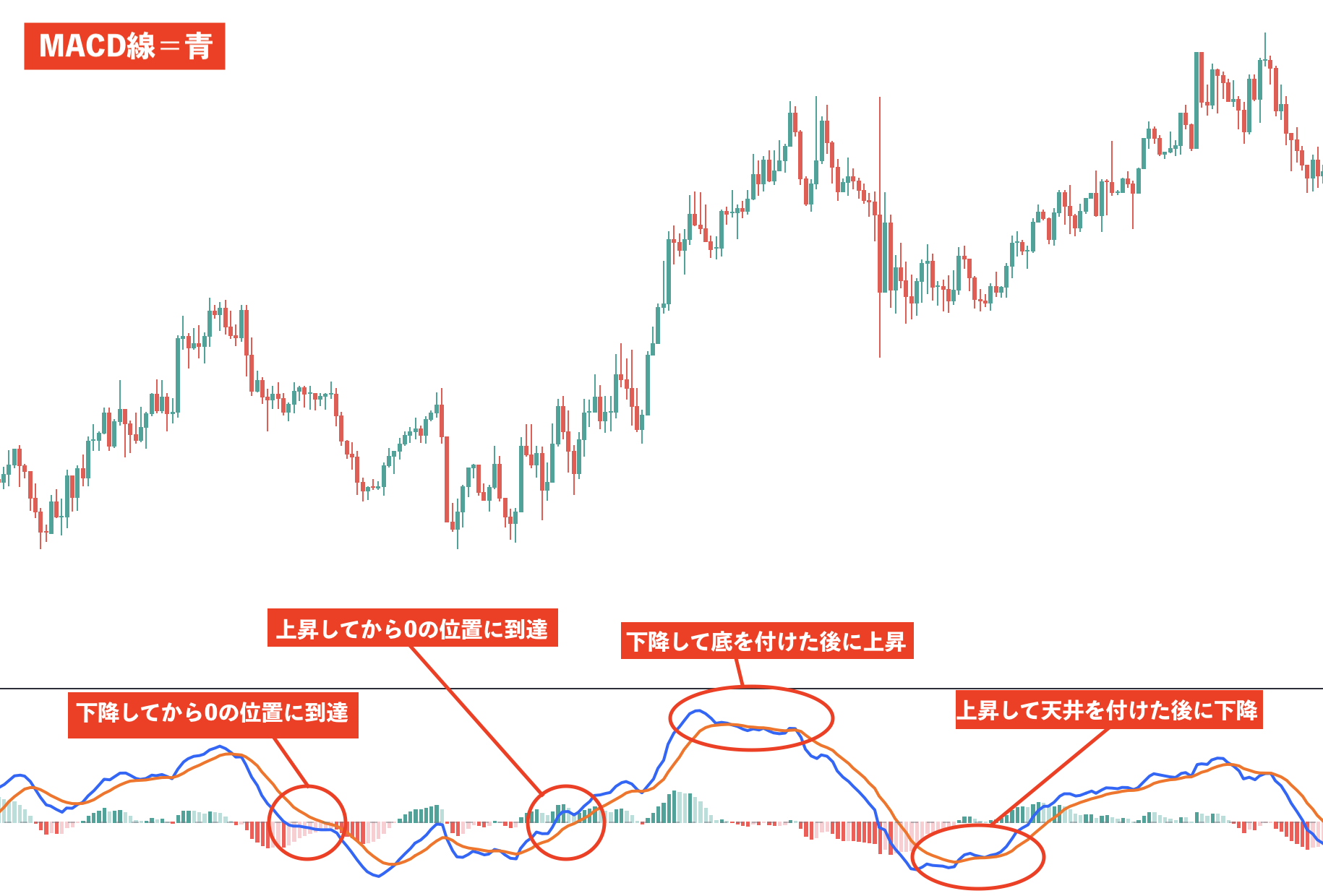

MACD線は短期と長期の移動平均線から割り出されており、位置や動きによってその意味が異なります。

| MACD線の位置や動き | 価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態 |

|---|---|

| 上昇して天井を付けた後に下降 | 価格が天井に達して下落しはじめた |

| 下降して底を付けた後に上昇 | 価格がそこに達して上昇しはじめた |

| 上昇してから0の位置に到達 | 短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした |

| 下降してから0の位置に到達 | 短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした |

MACD線だけで指数平滑移動平均線(EMA)のクロスを判断可能で、複数の移動平均線を表示させてチャートが見づらくなるというデメリットを解消できます。

加えて、MACD線は価格が天井や底を付ける前に反転のサインを示しているため、価格の動きを予測するツールとしても活用できるのです。

移動平均線のクロスは価格の動きより遅れて発生してしまうので、価格に対して先行するMACD線のメリットは大きいですね。

MACDのシグナルの意味と計算式

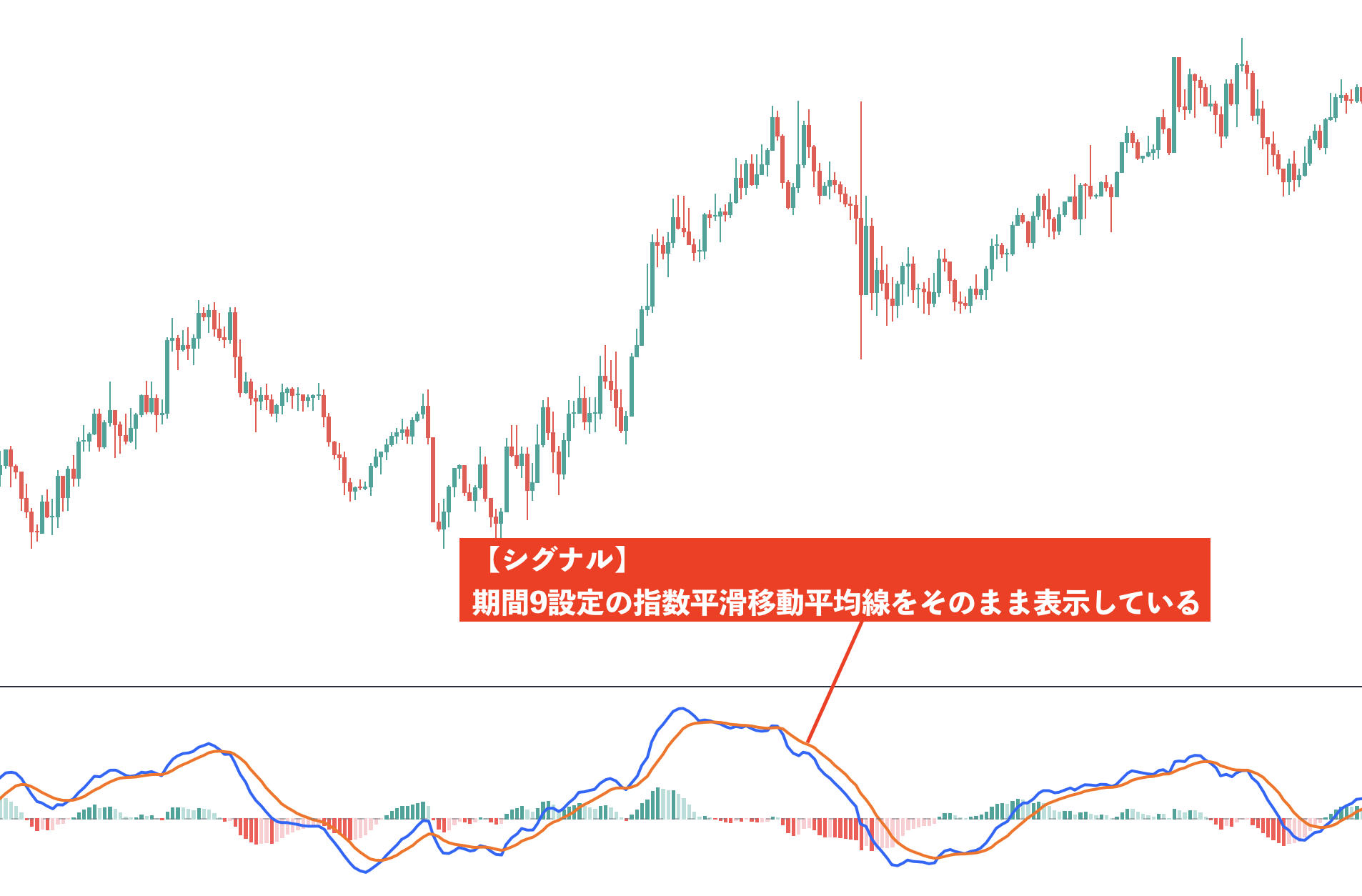

シグナルとは、MACDを表示した際に見られるラインのうち1本を指す言葉で、指数平滑移動平均線(EMA)が表示されています。

シグナル(EMA)の設定には初期値として期間9が設定されており、多くのトレーダーは初期値のまま使用しています。

なお、シグナルとして単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)が用いられる理由は、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の細かい値動きを捉えやすいからです。

両者の移動平均線には以下のような違いがあり、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の値動きに対する計算比率が高くなっているのがわかりますね。

| 移動平均線の種別 | 計算式 |

|---|---|

| 期間nの単純移動平均線(SMA) | (nの終値+nの1本前の終値・・・)÷n |

| 期間nの指数平滑移動平均線(EMA) | 1日目:(nの終値+1本前の終値・・・+n本前の終値)÷n 2日目:前日EMA+平滑化定数(2÷(n+1))×(当日終値-前日EMA) |

細かい値動きを捉えられるのは強いですが、ダマシの動きも増えてしまうため運用には注意が必要ですね。

また、MACD線とシグナルの両方に指数平滑移動平均線(EMA)を用いていることからもわかる通り、MACD線とシグナルのゴールデン・デッドクロスは移動平均線で見られるトレンド開始、終焉と同じように判断できます。

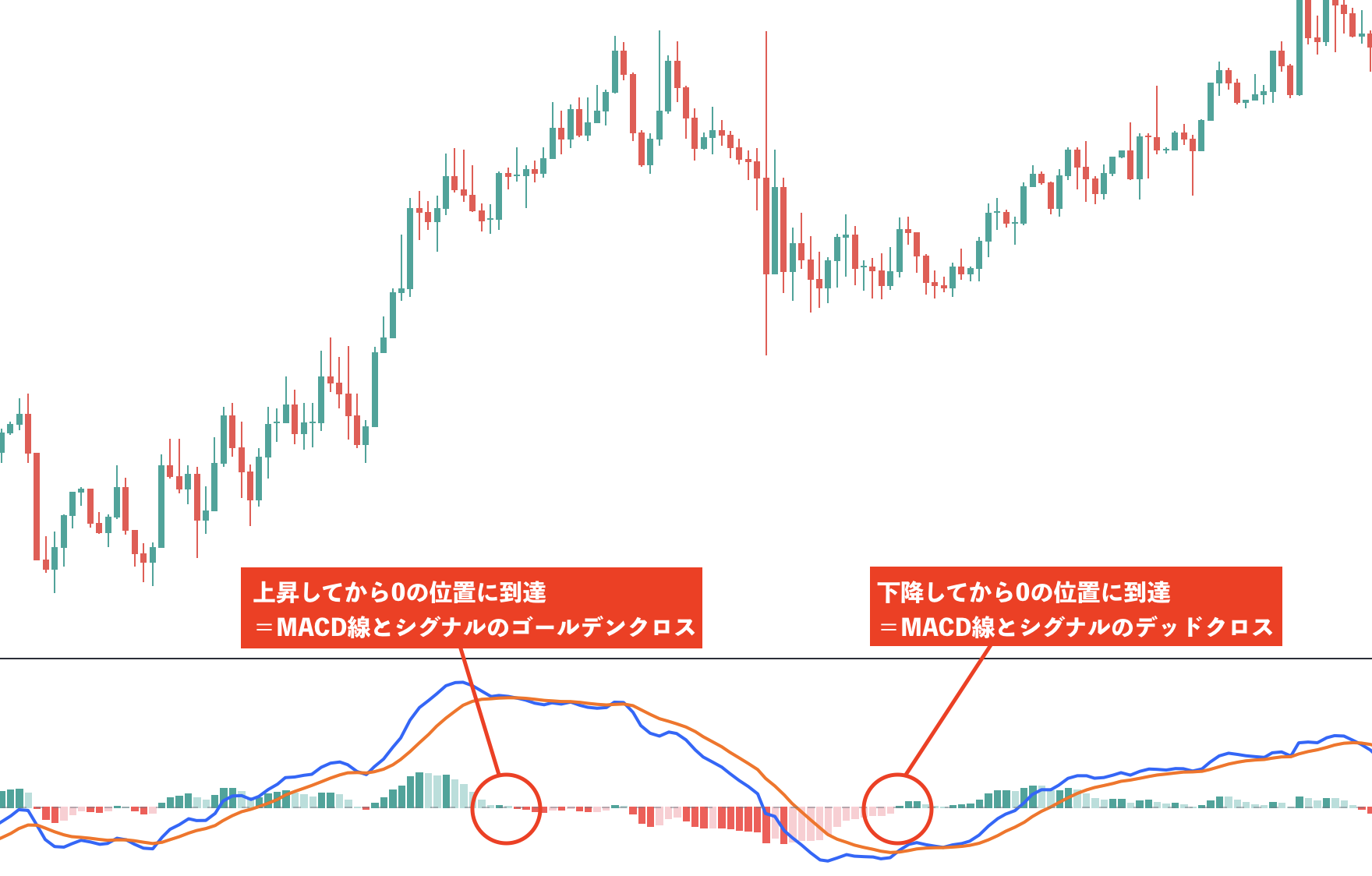

MACDのヒストグラムの意味と計算式

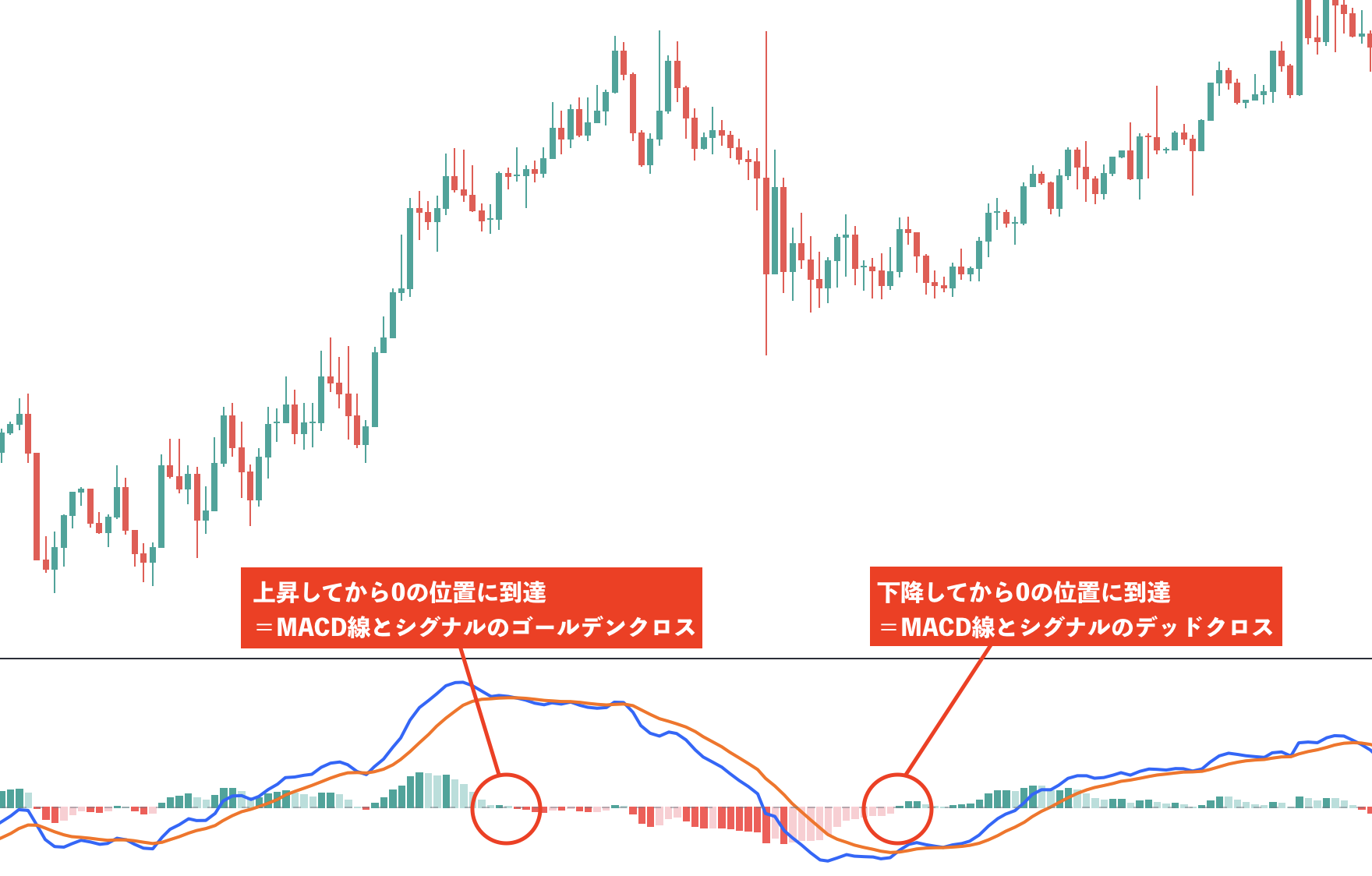

MACDを構成する部品の1つであるヒストグラムは【MACD線ーシグナル】の計算式で描写されるインジケーターで、位置によって2種類のサインを表します。

| ヒストグラムの動きと位置 | ヒストグラムが表すサイン |

|---|---|

| 上昇してから0の位置に到達 | MACD線とシグナルのゴールデンクロス |

| 下降してから0の位置に到達 | MACD線とシグナルのデッドクロス |

加えて、ヒストグラムはMACD線とシグナルに比べて大きく速く動くため、ゴールデン・デッドクロスを事前に予測できるのが強みです。

ただし、値動きに対して敏感に動く分だけダマシの動きも多くなるので、エントリー判断は慎重にしてください。

また、MACD線とシグナルだけ描画すればクロスは判断できるため、視認性向上のためにヒストグラムは非表示にしているトレーダーもいます。

MACDでおすすめのパラメーター設定値

MACDを使うトレーダーの多くは初期設定値のまま使用していることからも、まずはそのまま利用するのをおすすめします。

前提として、値動きが反転するためには「順行方向よりも大きな反転方向のポジションが注文される」必要があります。

トレーダーが反転ポジションを注文するには、重要な水平線やトレンドライン、長期移動平均線へのタッチなどわかりやすいサインが必要です。

MACDの中でも使われる頻度が高いのは初期設定なので、初期設定でのゴールデン・デッドクロスなどでのエントリーサインは最も信頼できるといえるでしょう。

ただし、中期〜長期目線でトレードを行うデイスイング以上のトレードや、さらに細かい値幅を狙うスキャルピングをするのであれば、以下のように設定変更をするのもOKです。

| トレードスタイル | 短期EMA | 長期EMA | シグナル |

|---|---|---|---|

| スキャルピング向け | 6 | 19 | 9 |

| デイトレード向け | 12 | 26 | 9 |

| スイングトレード向け | 19 | 39 | 9 |

指数平滑移動平均線(EMA)の期間を長くすると直近価格への反応が鈍りクロスの回数も減少しますが、その分ダマシの動きは少なくなります。

まずは初期設定の状態で使ってみて、ダマシに悩まされるようであれば期間設定を変えてみるのも良いですね。

MACDだけで判断できる売買基準

MACDと他のインジケーター・オシレーターを組み合わせるのも有効ですが、まずはMACDだけで判断できる売買サインを見ていきましょう。

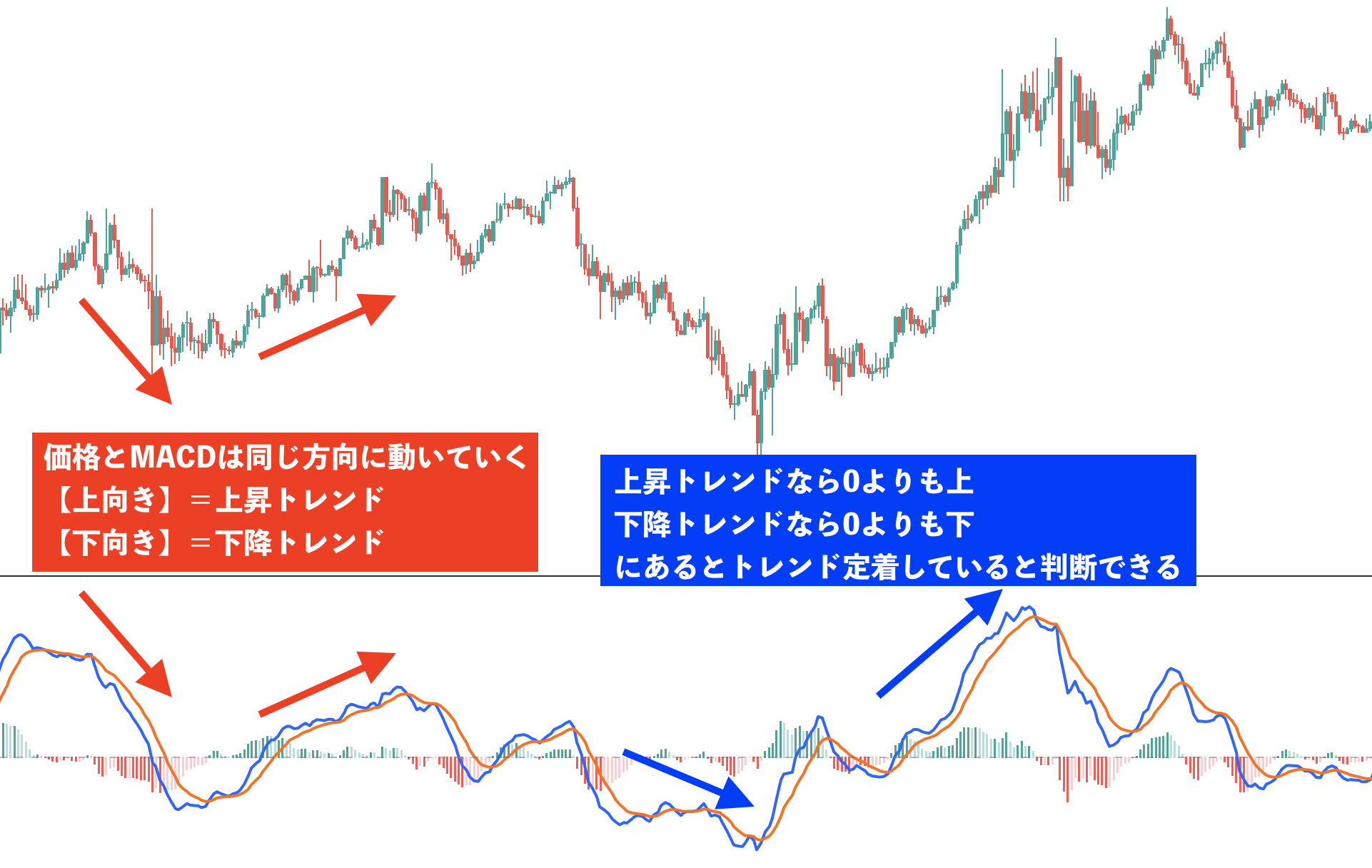

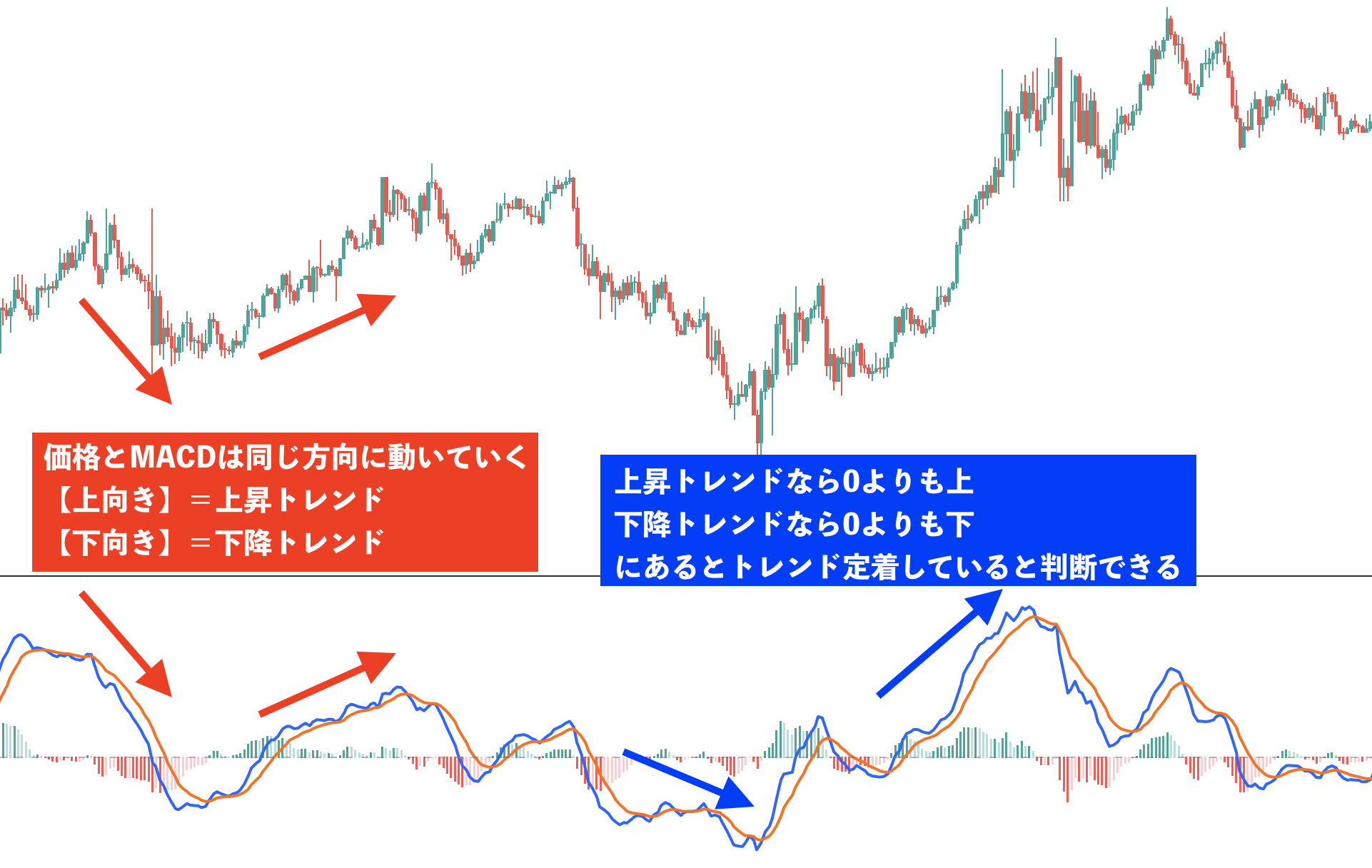

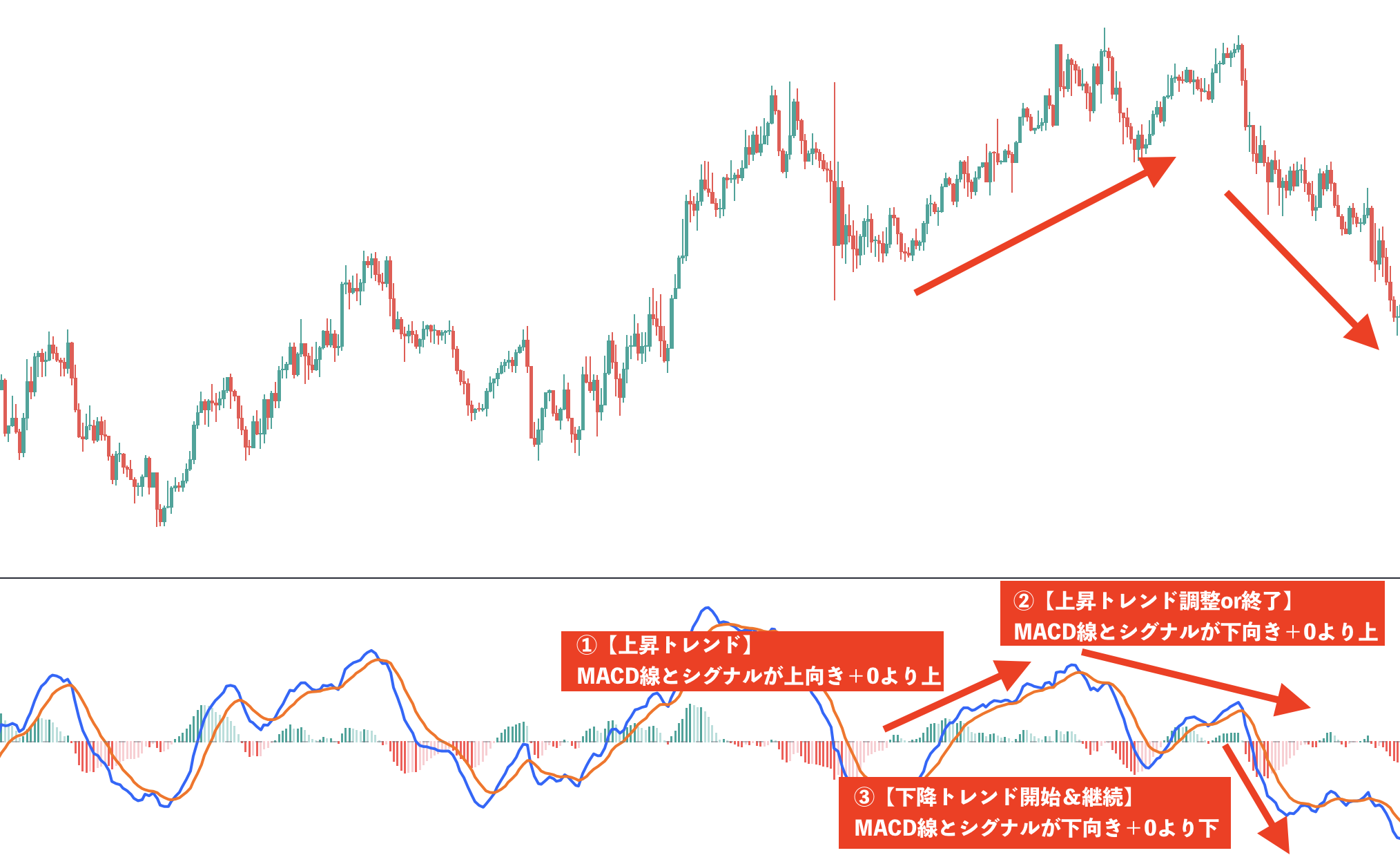

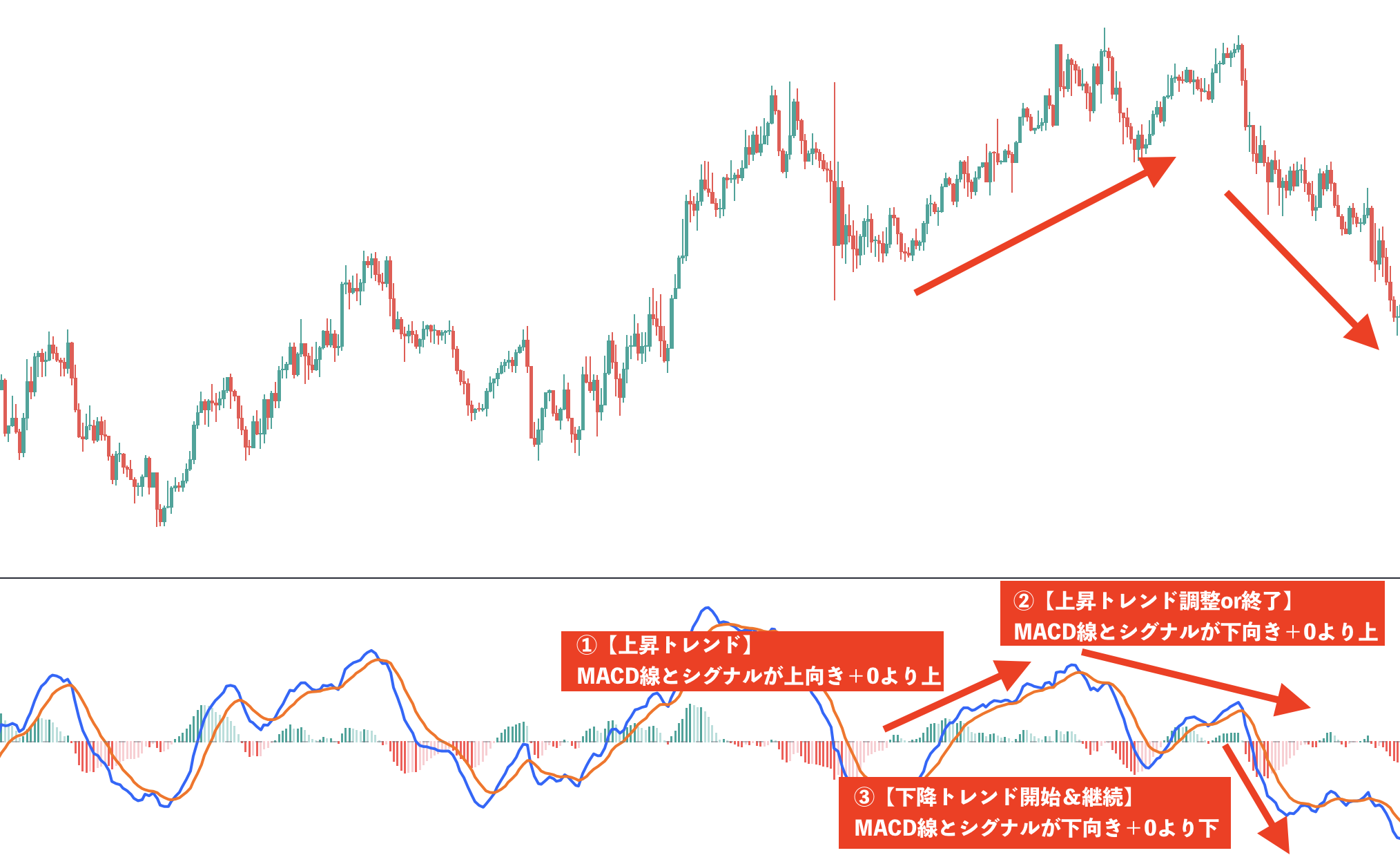

シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断

シグナルやMACD線は指数平滑移動平均線(EMA)をもとに表示されているラインなので、値動きと同じように上下していくのが特徴です。

これだけでもトレンド判断はできますが、同時に2本のラインが0よりも上にあれば上昇トレンドの定着、0よりも下にあれば下降トレンドの定着と判断できます。

画像の通り、上昇トレンドが終盤になると2本のラインは上向きかつ0よりも上に位置しているため、まずはラインが下向きになれば上昇トレンドの調整か終了の値動きが発生する予兆です。

そのまま下落が進めば2本のラインも0よりも下に位置すると判断できるため、基本的にはショートエントリーを狙う戦略が練れるでしょう。

加えて、安定した下落トレンドの途中で戻りが発生した場合にラインが0に近づけば、トレンドが崩れない限りはショートで追いかけられる場面になります。

押し戻りが大きい場合は0を突き抜けてしまう可能性もあるので、細かいエントリータイミングについては実際の値動きなど別の根拠も合わせて判断したいですね。

シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス

MACD線とシグナルが交差するゴールデンクロス・デッドクロスの発生はMACDの中でも基本的なエントリーサインになるため、必ず覚えておきましょう。

| 売買サイン | 内容 |

|---|---|

| ゴールデンクロス | MACD線とシグナルが共に上向きの状態で、シグナルがMACD線を上抜けすると価格上昇を示唆 |

| デッドクロス | MACD線とシグナルが共に下向きの状態で、MACD線がシグナルを上抜けすると価格下落を示唆 |

クロスの角度が急だとサインの信頼性が大きく上がるので、クロスを売買サインとして使う場合は気にしてみると良いですよ。

なお、MACDのラインに使用されている指数平滑移動平均線(EMA)は単純移動平均線(SMA)よりも直近の値動きに対して強く反応するため、クロスでエントリーすれば値動きの初動を取れるのもメリットです。

ただし、MACDのクロスは比較的頻度が高くダマシも多いため、他の根拠との組み合わせが重要になってきます。

クロスの角度を高めるひとつの技術として、MACD線が0を突き抜けるのと同タイミングでのクロスを狙ってみてください。

MACD線が0を突き抜けるのは、以下の通り設定している短期と長期の移動平均線がクロスしているのを示しています。

| MACD線の位置や動き | 価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態 |

|---|---|

| 上昇してから0の位置に到達 | 短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした |

| 下降してから0の位置に到達 | 短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした |

そのため、MACD線の0に対する突き抜けとシグナルのクロスを併用すれば、同時に2つのクロスを利用したエントリーが可能になります。

基本的にエントリー根拠が増えるほど勝率は上がっていくので、根拠に使えるクロスが2つになるだけでも勝率は大幅にアップします。

シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断

価格上昇中はシグナルも同じく上昇し、価格下落中は同じくシグナルも下降するのがセオリーですが、値動きとシグナルの動きが反転するケースも見られます。

この現象はダイバージェンスと呼ばれており、トレンド転換を示すサインとして知られています。

一方向に強い値動きが出ているトレンドよりも、波を形成しながらゆっくり進んでいくトレンドの終盤に現れやすく、価格とMACDの両方がハッキリした波を形成していると信頼性が高まります。

ただし、MACDのダイバージェンスだけではどこでトレンド転換するかわからず、画像のようにダイバージェンスが否定されてトレンドが継続してしまうダマシも多いというデメリットも。

そのため、直上に重要な水平線があるなど反転を期待できる状況だと期待値は高いでしょう。

また、ダイバージェンスが発生すると少なからずトレンドが弱まっているサインにもなるため、「順張りで追いかけるのは一旦ストップしよう」という安全な判断ができるようになります。

ダイバージェンスについては以下の記事でも詳しく解説しているので、さらに知識を深めたい人は参考にしてみてください。

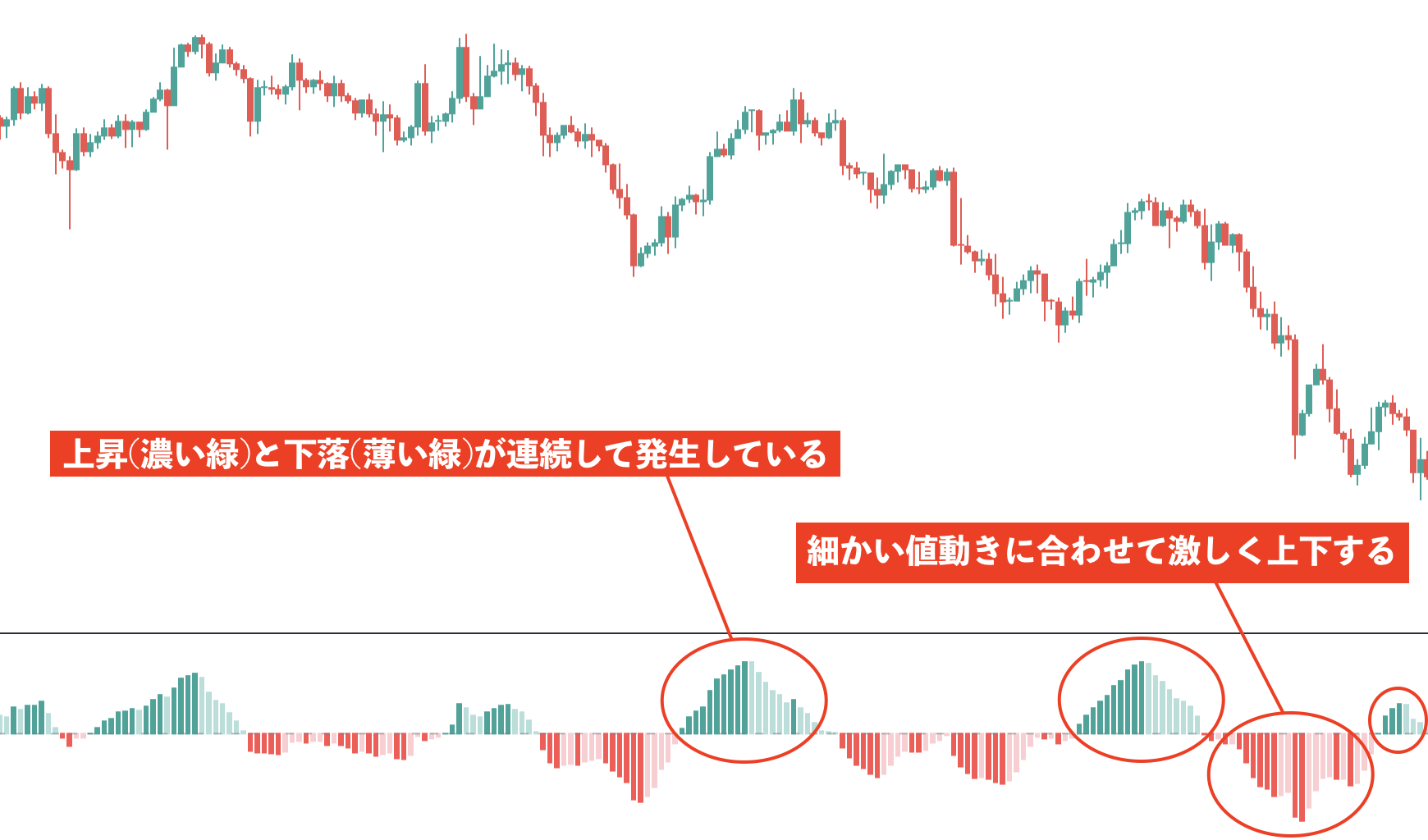

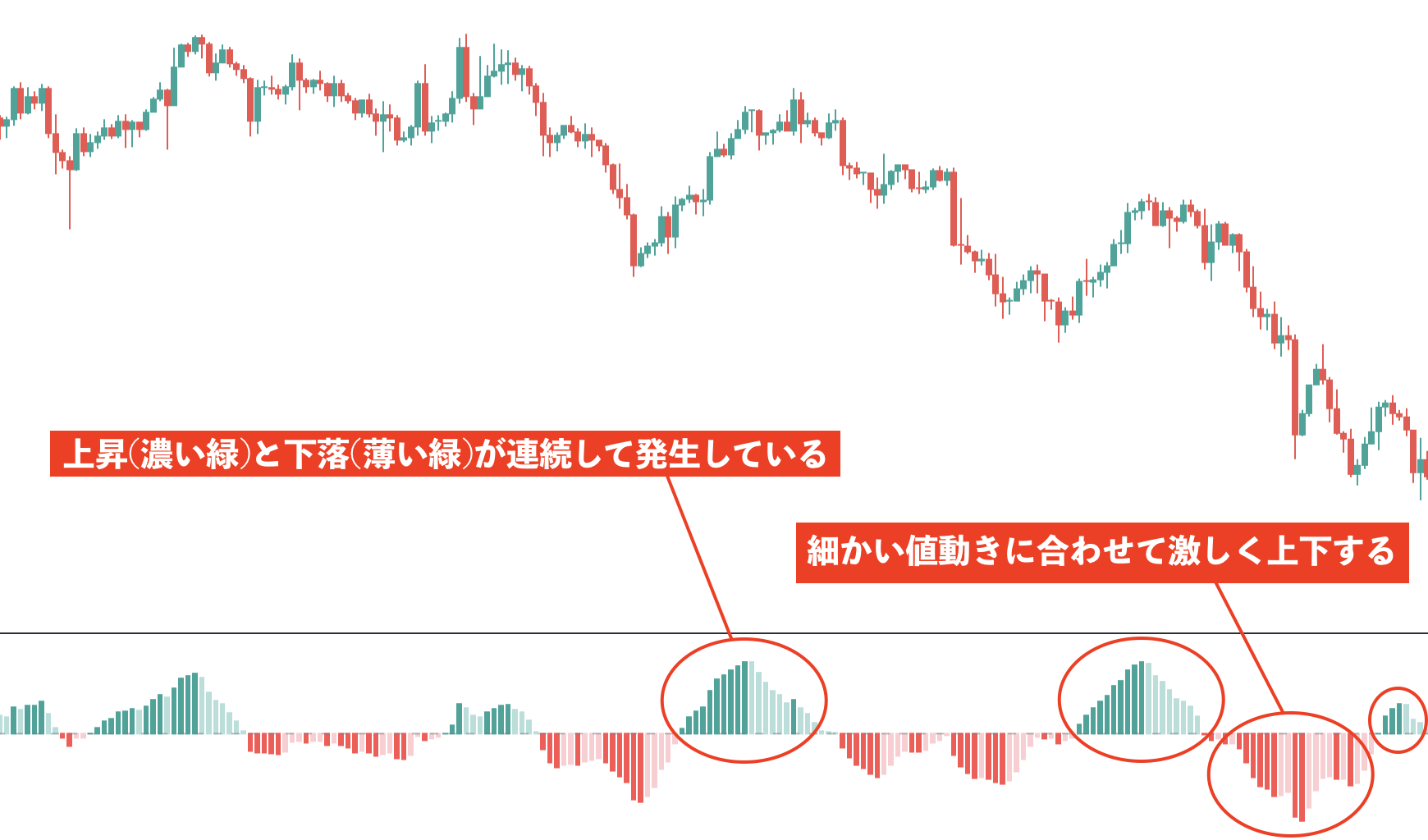

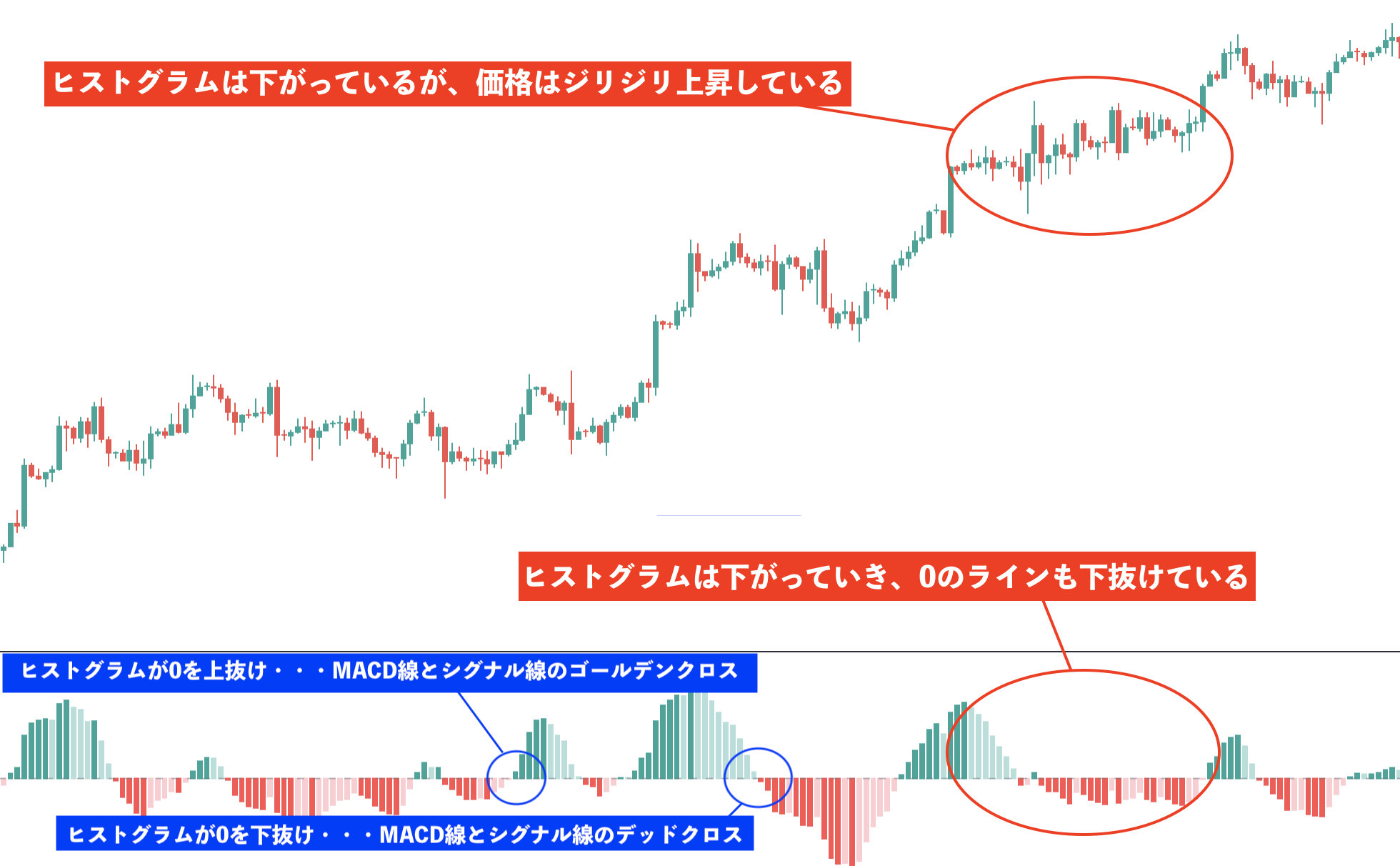

ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断

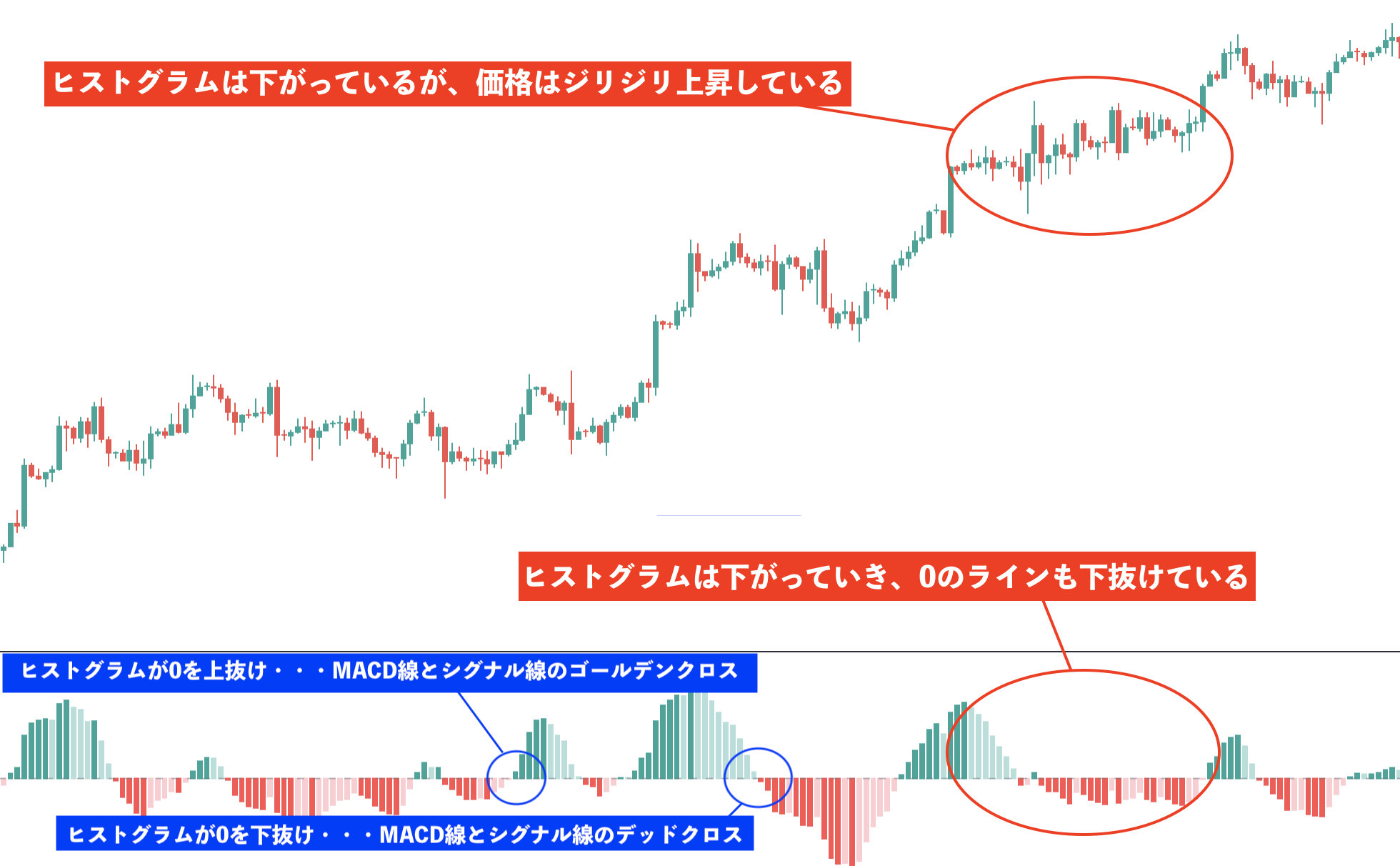

ヒストグラムはMACD線とシグナルから導き出されているため、2本のラインと同じくヒストグラムが上昇していれば価格も上昇しており、下降していれば価格も下落していると判断できます。

ヒストグラムは直近の値動きに対してかなり敏感に反応するうえ、画像の通り上昇と下降が連続して発生しやすい特徴があります。

そのため、例えば上昇トレンド中にヒストグラムが数本連続で下降したら一旦調整が発生すると判断できるので、ポジションクローズの判断に役立ちます。

逆に、価格上昇と同じようにヒストグラムも上昇し続けていれば価格上昇はしばらく続くと予測できるので、ロングポジションをキープする判断や新規ロングポジションを注文する判断ができるでしょう。

ただし、上昇トレンド中にヒストグラムが下降しはじめたのに価格は上昇を続けているといったケースは非常に多く見られるので、ヒストグラムはMACDの中でも補助的な役割として扱うのがおすすめです。

また、ヒストグラムが0を上に突き抜けたらMACD線とシグナルのゴールデンクロス、0を下に突き抜けたらMACD線とシグナルのデッドクロスのサインとなるため、細かいクロスを素早く判断できるという利点もあります。

MACDだけで勝てるようになる?

ここまでMACDの売買サインをいくつか紹介していきましたが、MACDだけで長年にわたり勝ち続けるのは難しいと思ってください。

先ほど紹介した売買サインには以下のようにダマシも多く、単体で使うのは難しいでしょう。

| 売買サイン | デメリット |

|---|---|

| シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 | 押し戻りが激しいとMACDやシグナルが0を突き抜けて、トレンド転換との区別が難しくなる |

| シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス | ゴールデン・デッドクロスは頻繁に発生するがダマシが多い |

| シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 | ダイバージェンス発生からどの程度経てばトレンド転換するかの判断が難しい |

| ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 | ヒストグラムが反転し始めたのに関わらず価格が進み続けてしまう |

そのため、MACDを利用したトレード手法4選で解説するように、他のテクニカル指標との併用が必要になります。

どんなテクニカル指標でも単体で勝ち続けるのは難しいので、MACDをマスターするだけでは勝ちトレーダーにはなれません。

MACDのデメリット・注意点

ここではMACDのデメリットや注意点を解説していくので、できるだけ負ける確率を減らせるような立ち回りができるように研究していきましょう。

短期足だとダマシが多い

先述の通りMACDはダマシも多いオシレーターですが、1分足や5分足などの短期足だとその傾向が強くなってしまいます。

どの銘柄でも長期足の方が「トレンド相場→レンジ相場→トレンド相場」の流れが安定しており、経済指標や大口注文によるイレギュラー的な値動きの影響を受けにくいでしょう。

逆に、短期足は上昇トレンド中でも直近安値を割るような調整が発生してから再び上昇再開するなど、相場の法則から外れた動きを見せるケースも多いのが特徴です。

そのため、「ゴールデンクロスが発生したのにすぐに価格が下落した」というようなダマシの頻度も高くなってしまうため、短期足でMACDを使う際はより慎重な判断が必要になります。

どのテクニカル指標を使っても短期足はダマシが多くなる傾向にあるので、まずは1時間足以上の中期足以上でMACDの検証をしてみるのがおすすめです。

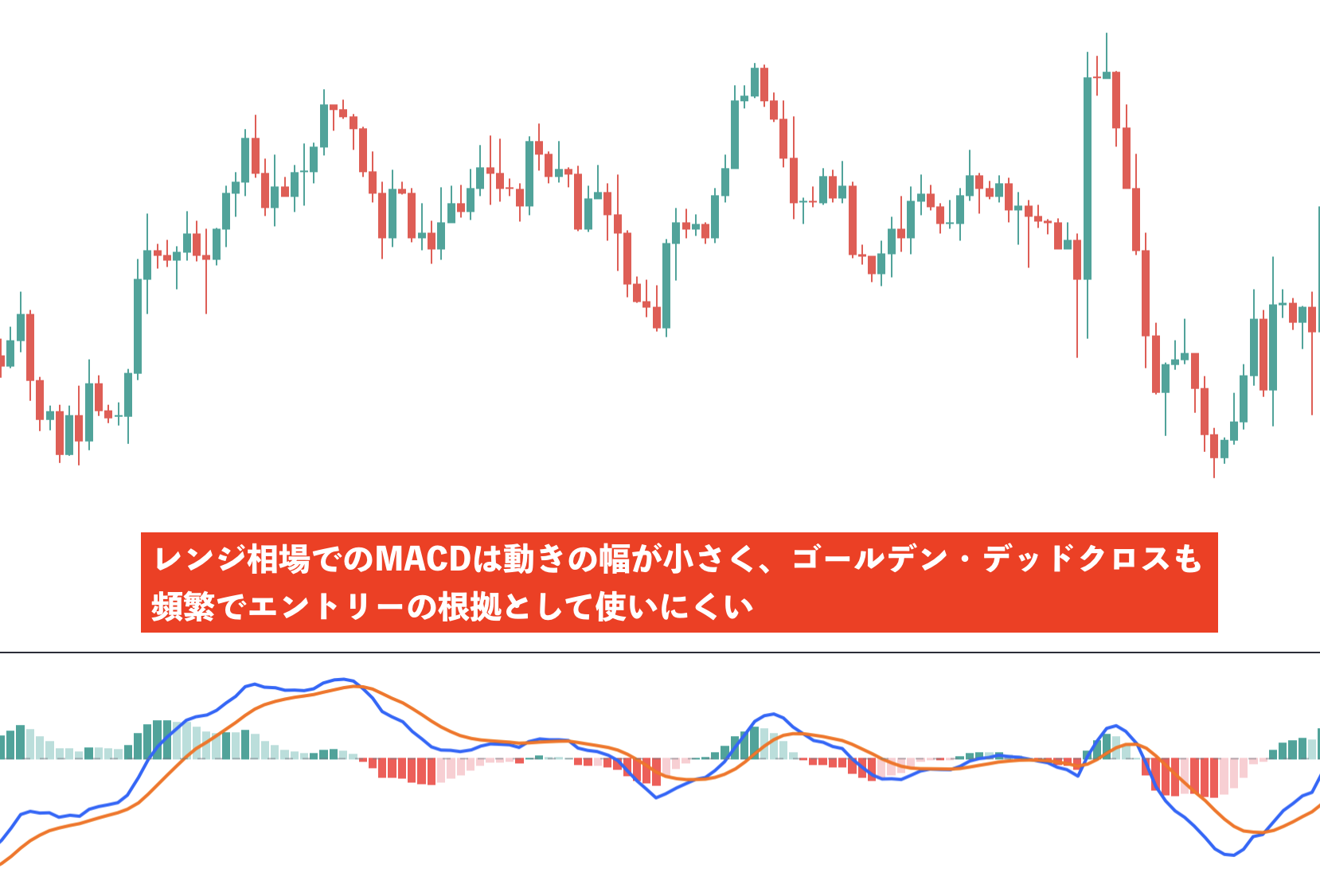

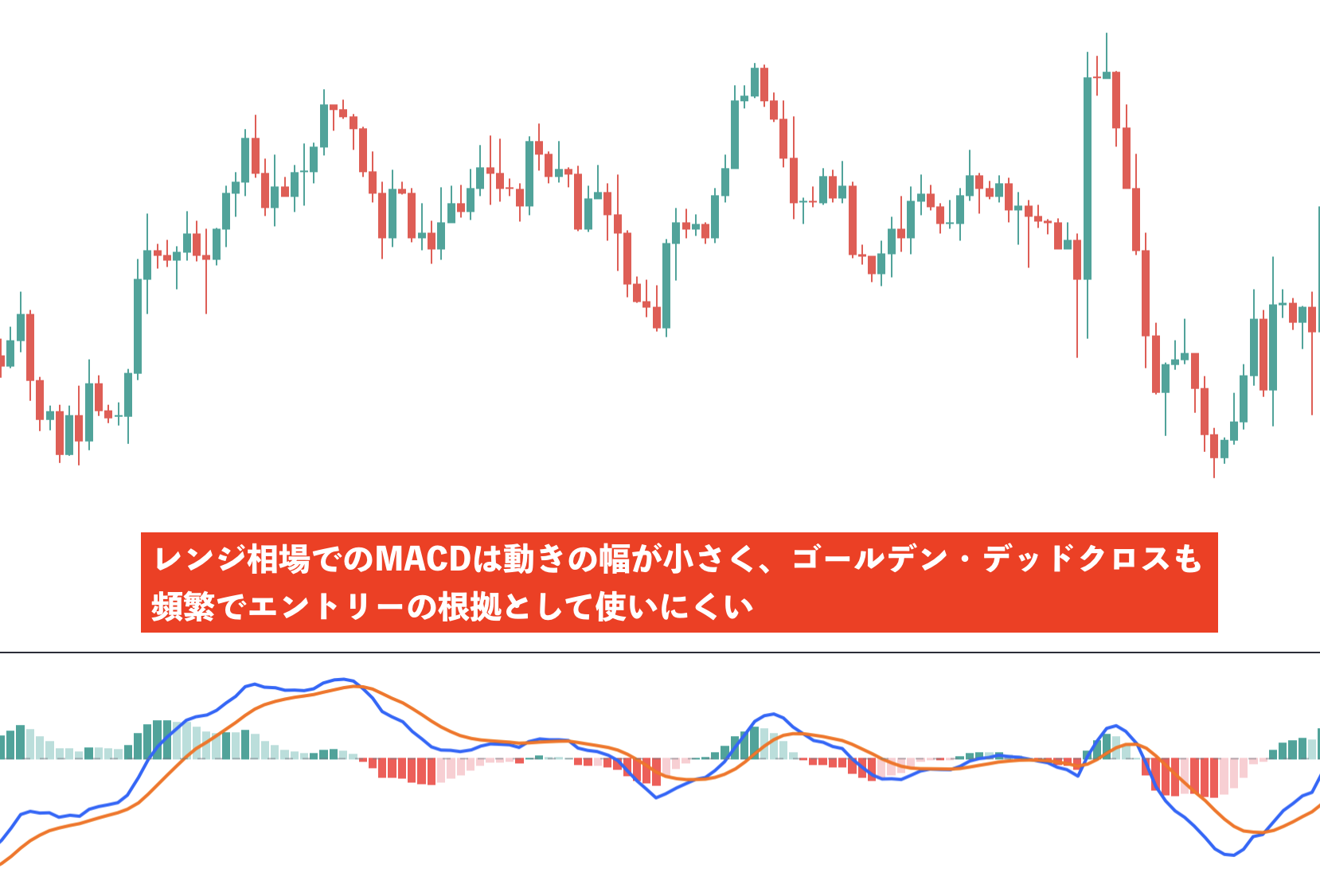

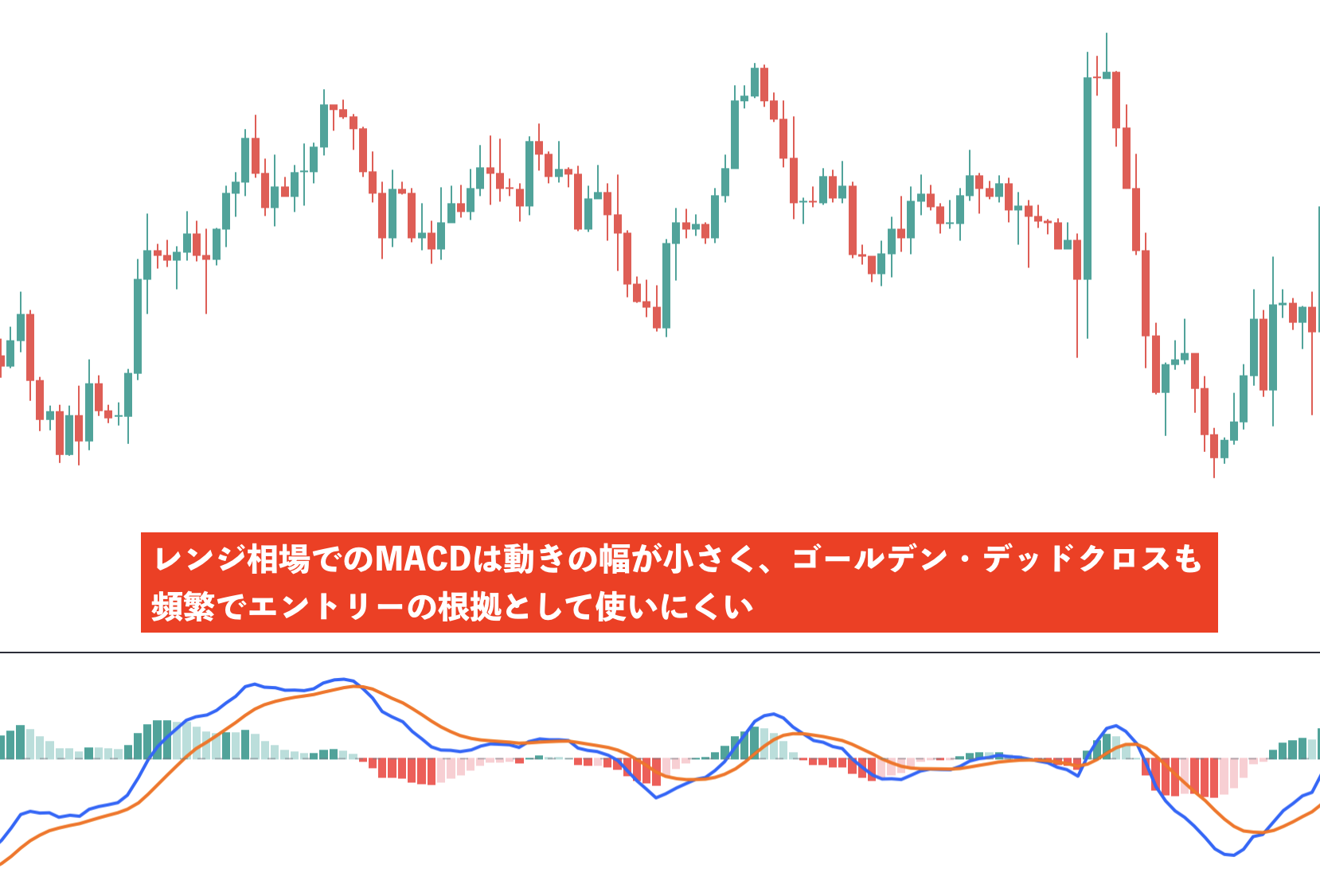

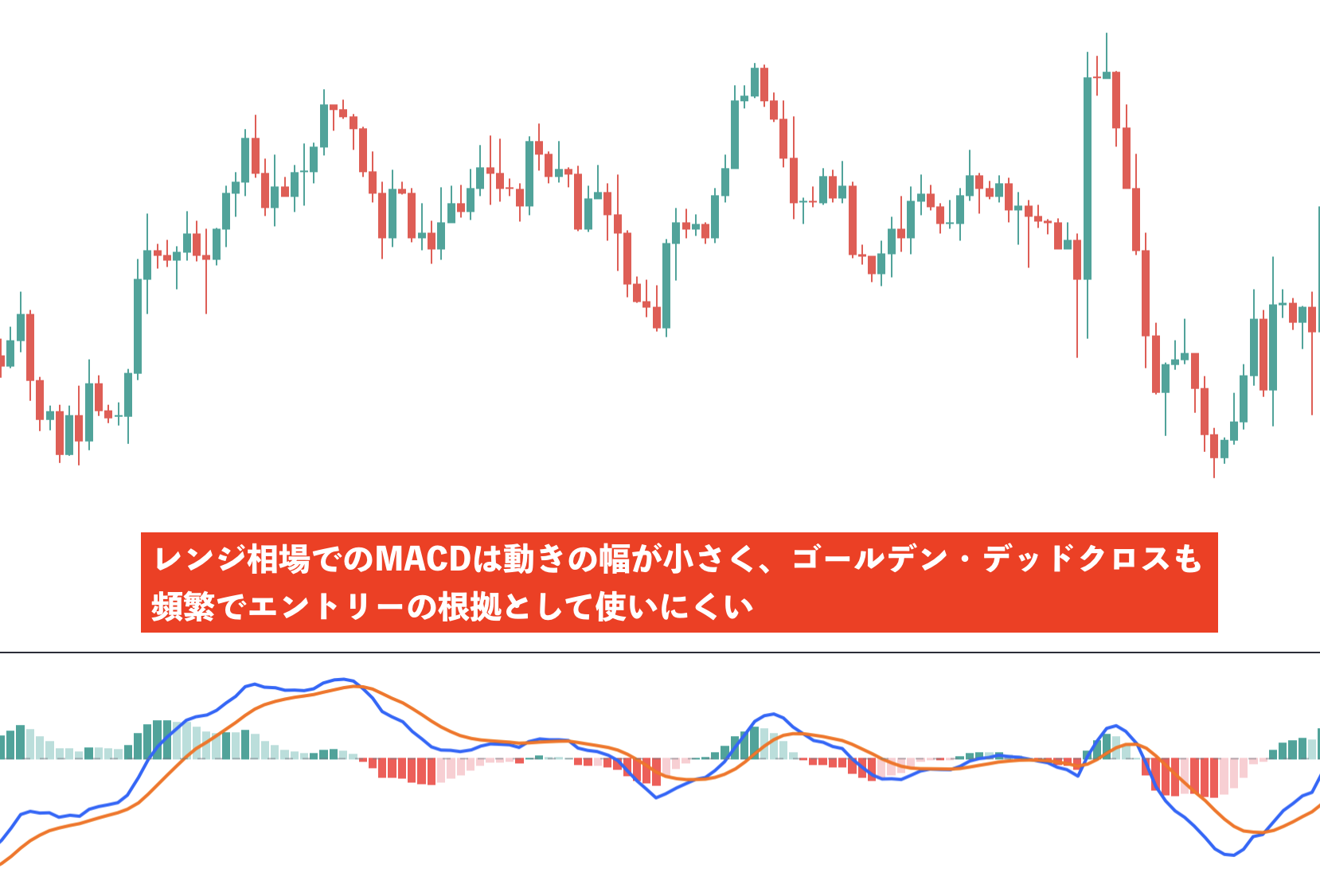

細かいレンジ相場には弱い

MACDは主にトレンドの開始や継続、転換を判断するオシレーターなので、基本的にレンジ相場内での売買判断には使えないのが特徴です。

レンジ相場において、先ほど紹介した売買サインは以下の通りほとんど機能しなくなってしまいます。

| 売買サイン | デメリット |

|---|---|

| シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 | レンジ相場の中で頻繁に傾きが変わるため、値動きの判断基準として使えなくなる |

| シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス | ゴールデン・デッドクロスが小さい幅で連発して、売買の判断基準として使えなくなる |

| シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 | トレンド相場のように一方向への波が発生しないため、ダイバージェンスが発生しない |

| ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 | ヒストグラムが小さい幅で上下してしまうため、売買の判断基準として使えなくなる |

ただし、値幅が数十pips以上あるような大きいレンジ相場であれば、レンジ相場の上限〜下限の範囲でトレンド相場が形成されるため、レンジ内で波が形成されるようならMACDを活用できるでしょう。

10〜20pips程度の幅で動くような小さなレンジは避けるのがベターです。

長期トレンドの判断がしにくい

MACDの計算に用いられている指数平滑移動平均線(EMA)の期間は短く、短期的な値動きに沿って動く性格のインジケーターなので、長期トレンドの把握には向いていません。

MACDはトレンド開始〜トレンド終焉までを判断してトレードを行うためのインジケーターで、トレンド開始〜終焉が何度も繰り返されて形成される長期トレンドの判断や予測は、そもそもMACDに求めるべき仕事ではないのです。

長期トレンドの方向性や最終到着点を判断・予測するには以下のインジケーターや理論を使うと良いでしょう。

- 期間200の移動平均線の方向による長期トレンド判断

- ダウ理論による長期トレンド継続判断

- フィボナッチ・リトレースメントによる長期トレンドの到達点予測

- 一目均衡表やピボットによる長期トレンドの到達点予測

- パラボリックによる長期トレンドの方向性判断&到達点予測

ただし、 例えば日足チャートでMACDを用いてトレンドの安定性を分析したあとに1時間足でMACDでエントリー判断を探れば、ダマシ回避をしながらMACDを使った長期〜短期足の分析は可能です。

ただし、到達点予測はMACDを使ってもできないので、ピボットなどを併用しての判断が必要になります。

MACDを利用したトレード手法4選

MACDの使い方や注意点について学んだところで、MACDと他のテクニカル指標を組み合わせたトレード手法について見ていきましょう。

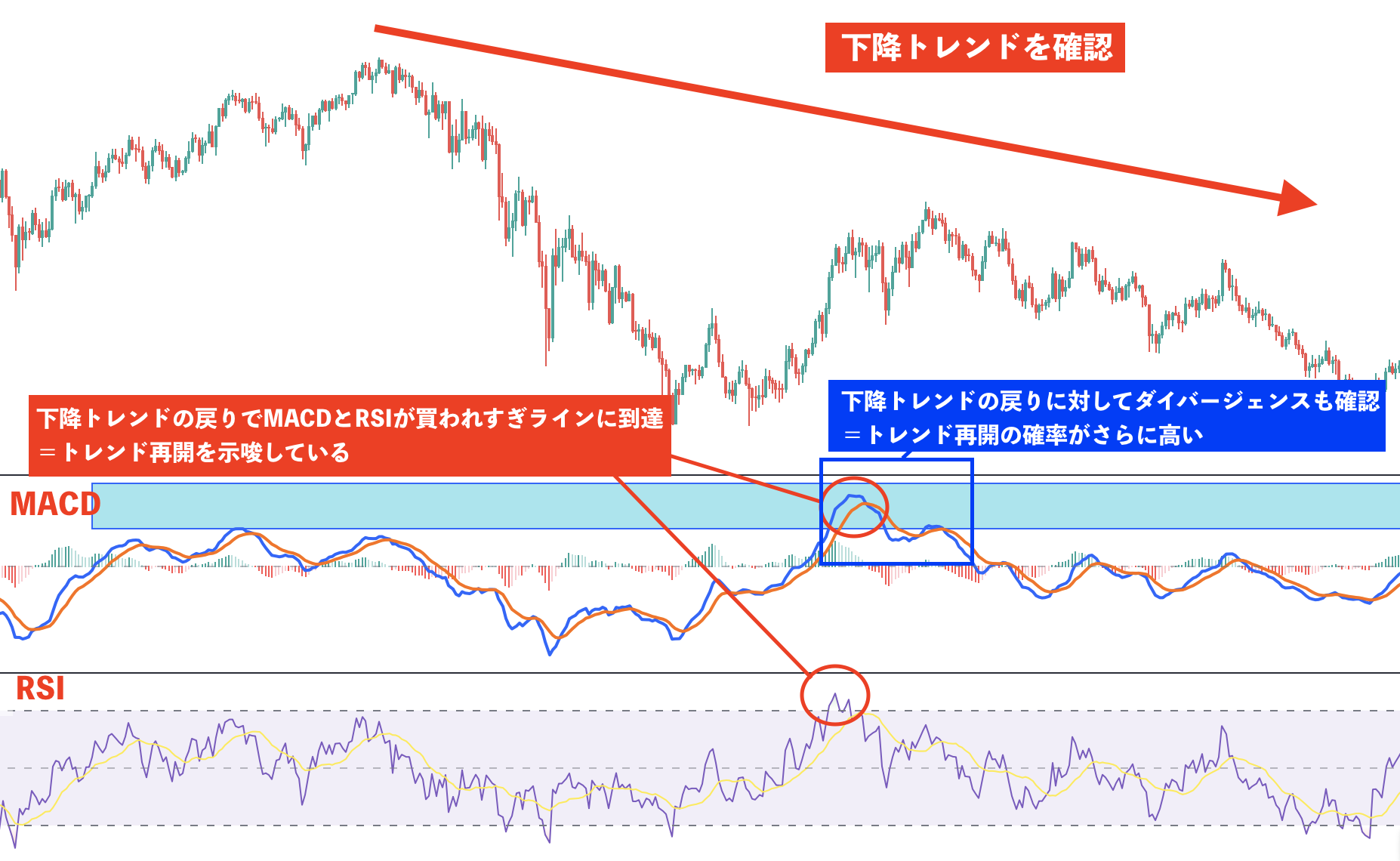

MACDとRCI・RSIを組み合わせた逆張りトレード

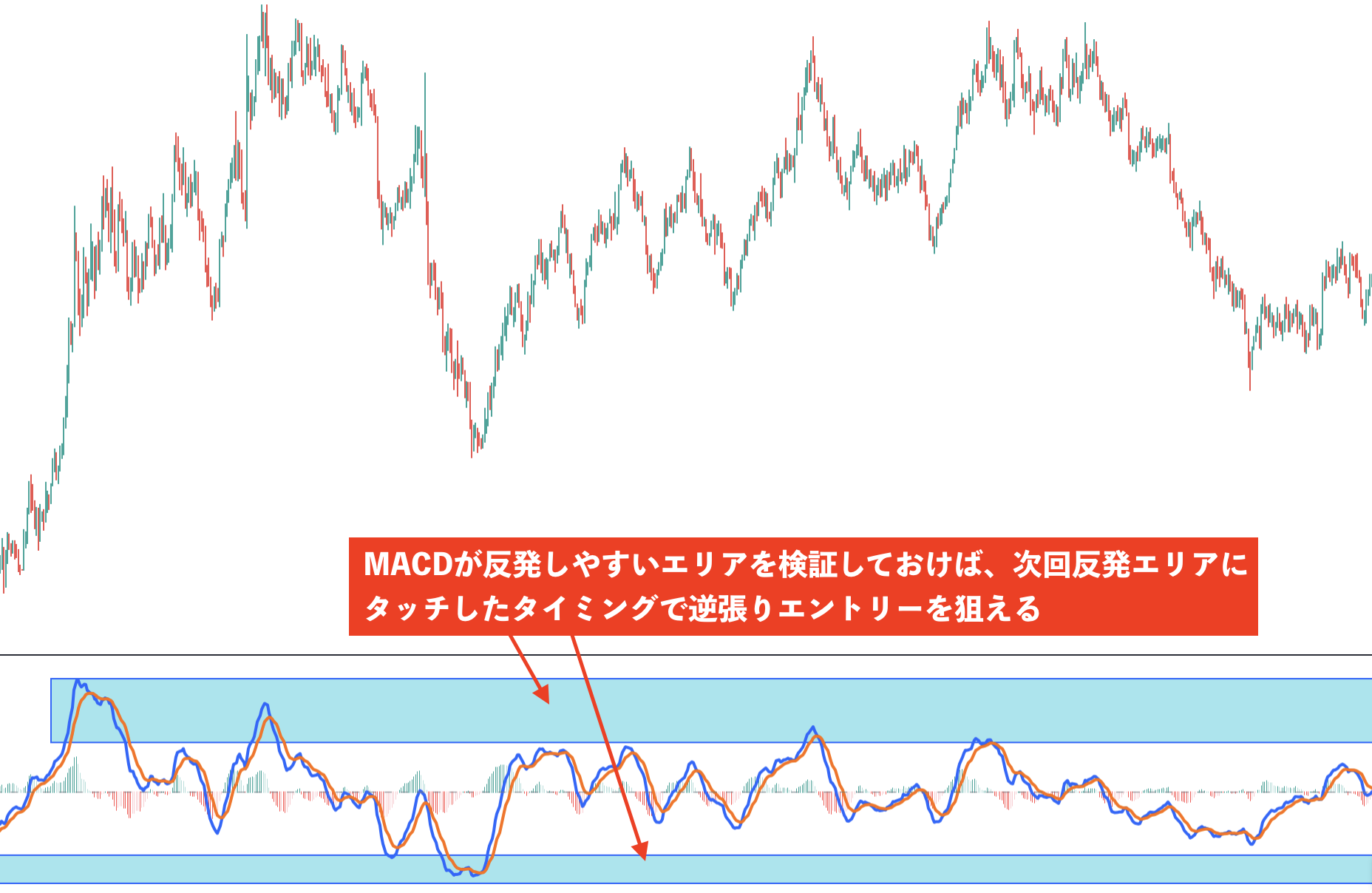

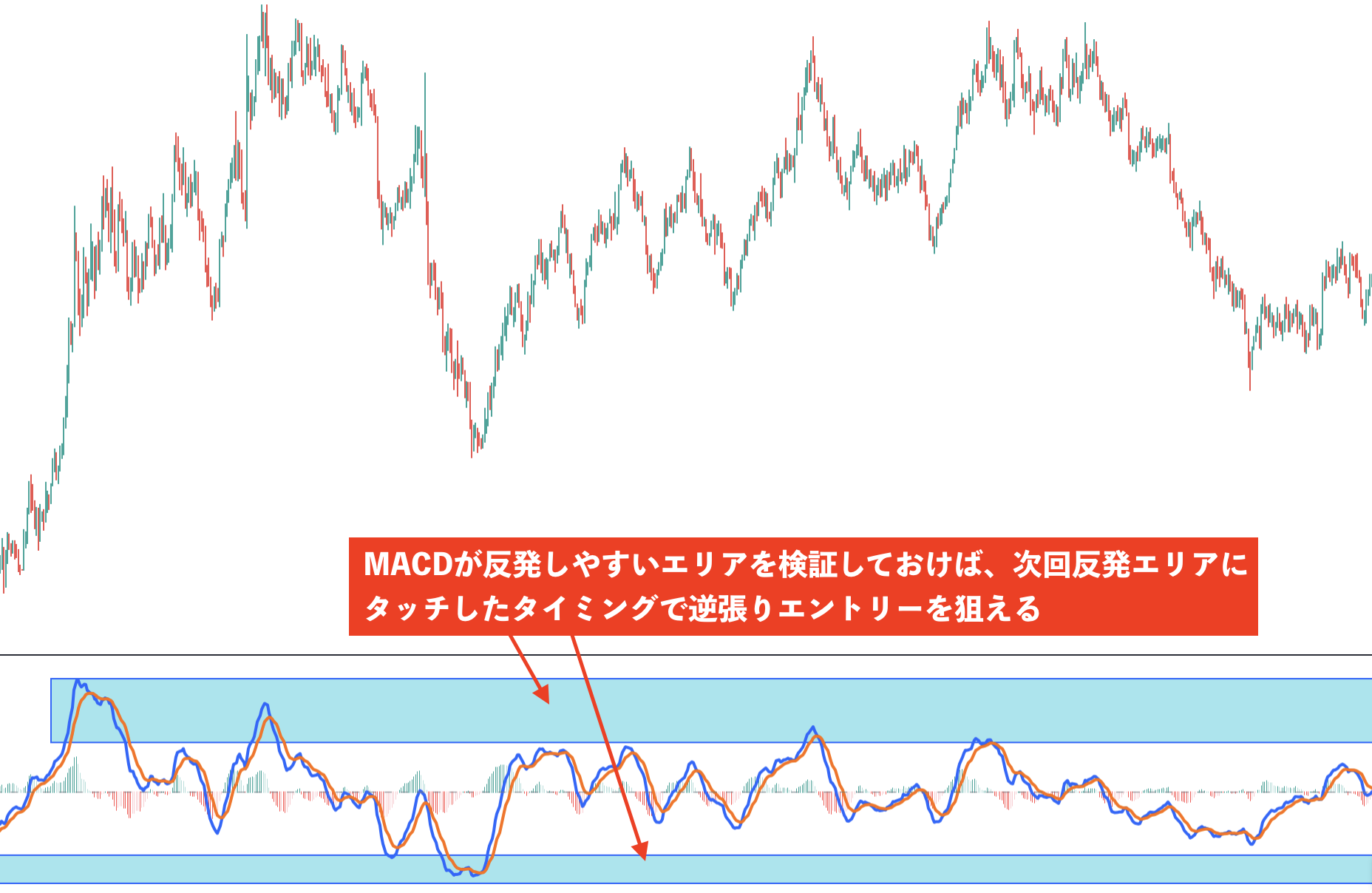

MACDはトレンドを判断するのに最適なオシレーターですが、価格の行き過ぎを捉えるのにも使えるのが特徴です。

チャートを縮小してみると、トレンドが進んで反転が近いタイミングでMACDが上下に振れているのがわかりますね。

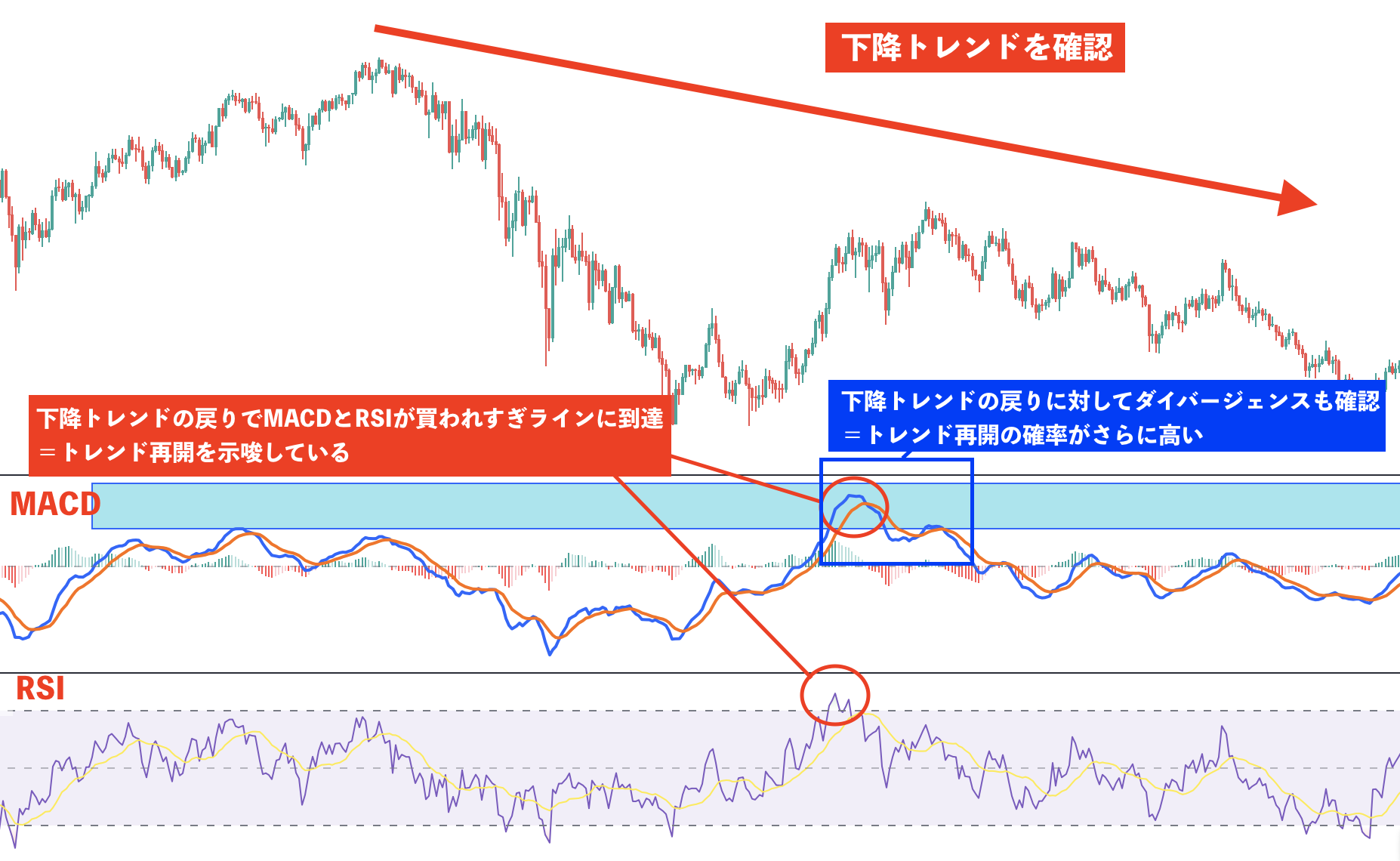

同様のタイミングで、RSIやRCIなどのオシレーターでも価格の行き過ぎが表示されていたら根拠が2つになるため、トレードの勝率は大きく上がるでしょう。

このトレード手法では時間足や銘柄に関係なくエントリーできますが、中でもおすすめなのはトレンド相場内の調整のタイミングです。

トレンド発生中にオシレーターが行き過ぎを示すまで調整されるケースは少ない分、サインを確認できた際の勝率は高くなります。

細かいエントリーサインに関しては、MACDとRSI・RCIの行き過ぎに加えてダイバージェンスが発生しているとなお信頼度が高まります。

利益確定に関してはMACDが逆方向に行き過ぎを示したタイミングに設定しましょう。

価格の行き過ぎを示してもなお一方通行の動きが止まらずダイバージェンスが否定された場合は、エントリー後すぐに損切りしてください。

さらにエントリーの質を上げたい場合は、水平線などを引いて反発ポイントを絞っておくのも良いですよ。

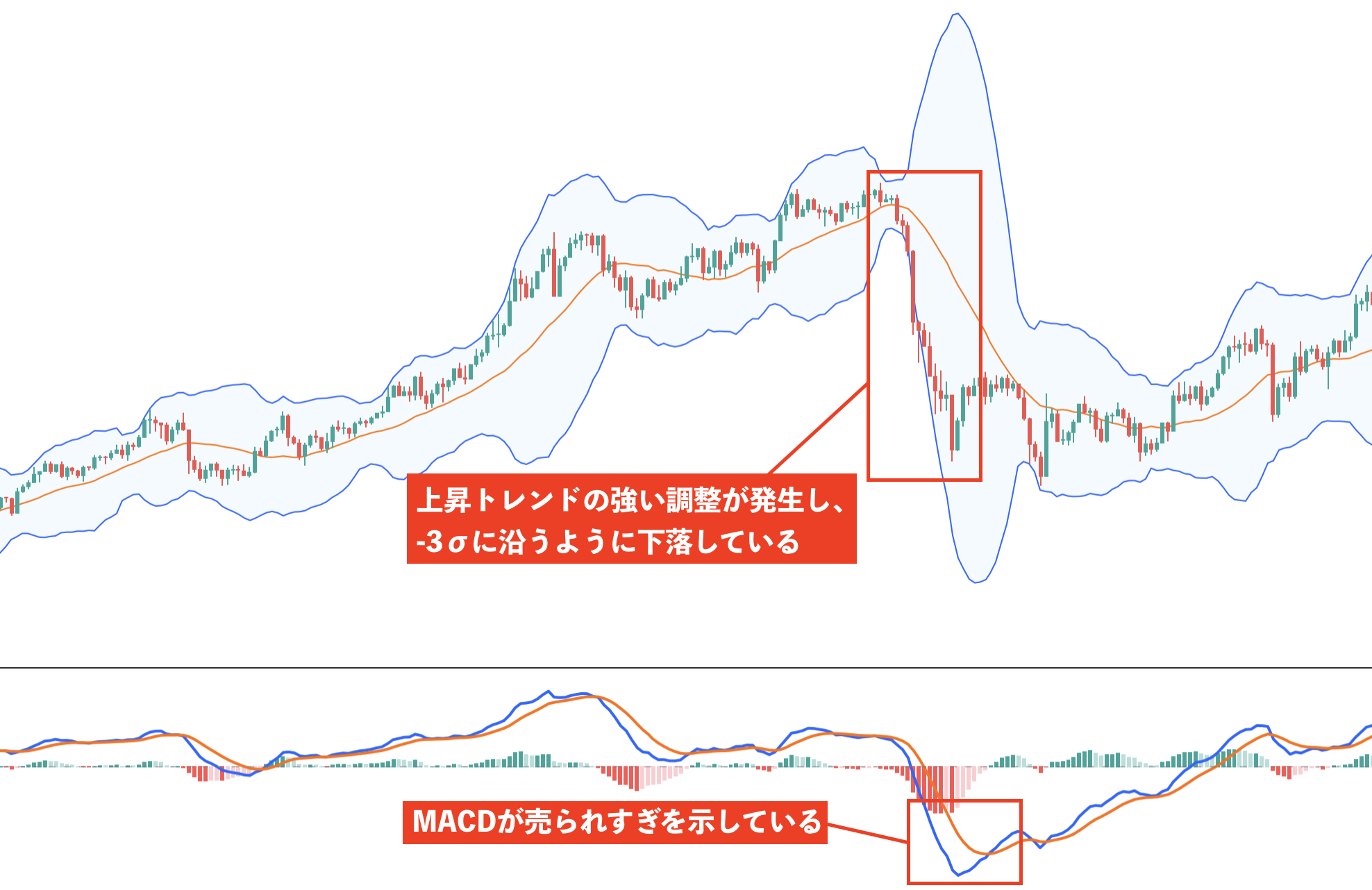

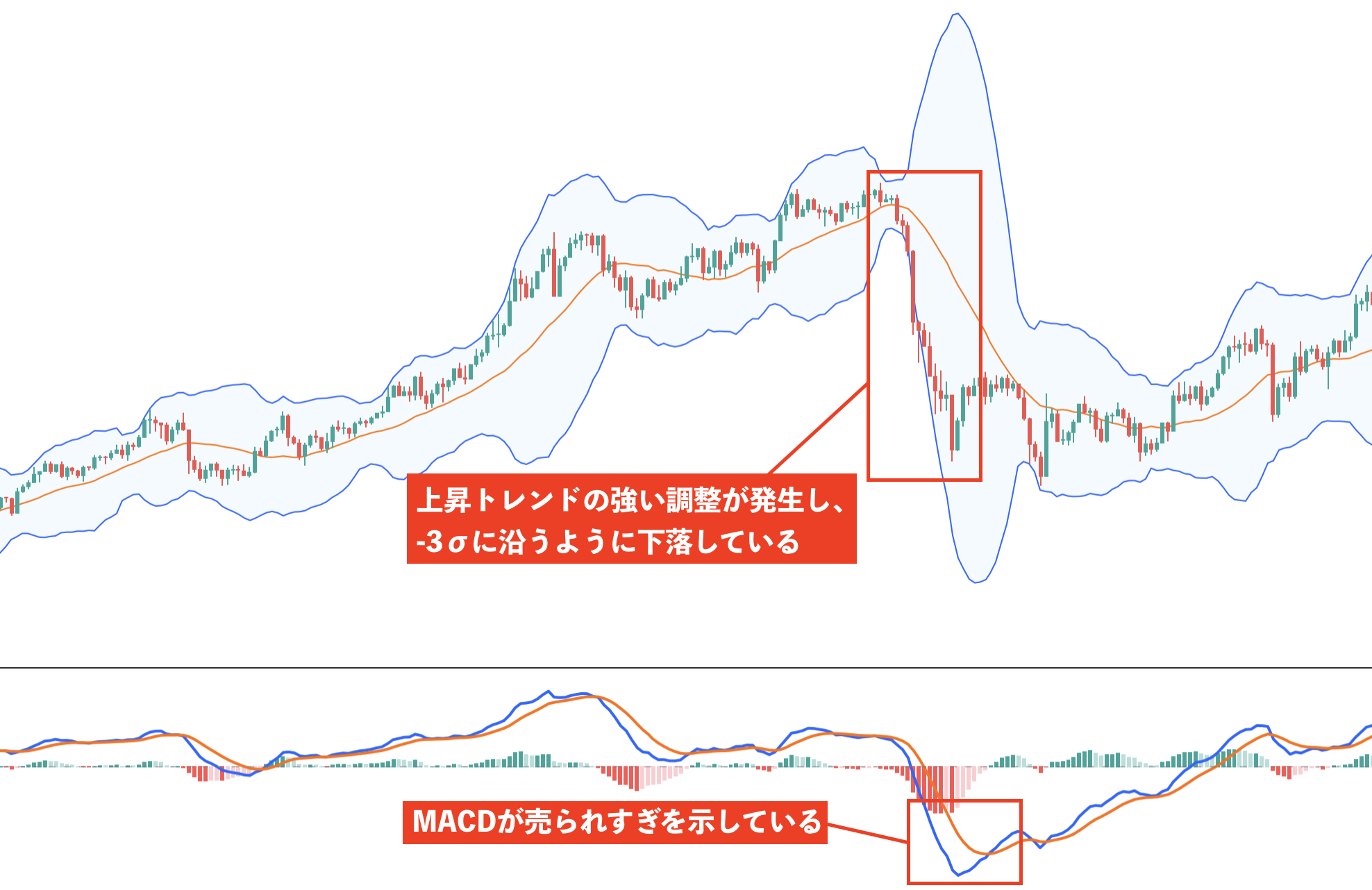

MACDとボリンジャーバンドを組み合わせた逆張りトレード

今回のトレードでは、MACDでの買われすぎ・売られすぎ判断とボリンジャーバンドによる反発ポイント予測によって順張りを狙います。

- トレンド相場の調整場面を見つける

- 調整でMACDが買われすぎ・売られすぎポイントに到達したと同時にボリンジャーバンドを基準にした激しいトレンド調整が終わったらエントリー

- MACDがトレンド相場方向に買われすぎ・売られすぎを示したら利益確定

- ボリンジャーバンドの±1σか標準偏差で止められて再び調整に入るか、そのまま±3σを突き抜けたら損切り

まずはMACDが得意とするトレンド相場を見つけ、調整の場面を待ってください。

今回のように、上昇トレンド中に大きな調整が発生するとMACDが売られすぎを示すので、同時にボリンジャーバンドを確認してください。

ボリンジャーバンドは標準偏差と周りのσ(シグマ)と呼ばれるラインから形成されており、σが広がるほど価格が収まる確率が高くなります。

| ボリンジャーバンドの幅 | ボリンジャーバンド内に価格が収まる確率 |

|---|---|

| ±1σ | 68.26% |

| ±2σ | 95.44% |

| ±3σ | 99.74% |

トレンドの調整で売られすぎを示すような押し目が発生したら-3σを這うような値動きを見せるため、調整の勢いが途絶えて価格が-3σに戻り、かつMACDが売られすぎを示していたらロングエントリーです。

価格が上昇してMACDが買われすぎに到達したら利益確定をしますが、上昇の勢いが全く止まらない場合はポジションをキープするのも良いでしょう。

損切りに関しては、さらに激しい調整が再開して-3σを這うような下落を見せた時点に設定してください。

ここまで勢いが強いと、トレンド転換の可能性が高いと考えられます。

少し上昇しても-1σか標準偏差で抑えられてしまうようであれば、再び下落してトレンド転換してしまう可能性もあるため、ポジションをクローズしてください。

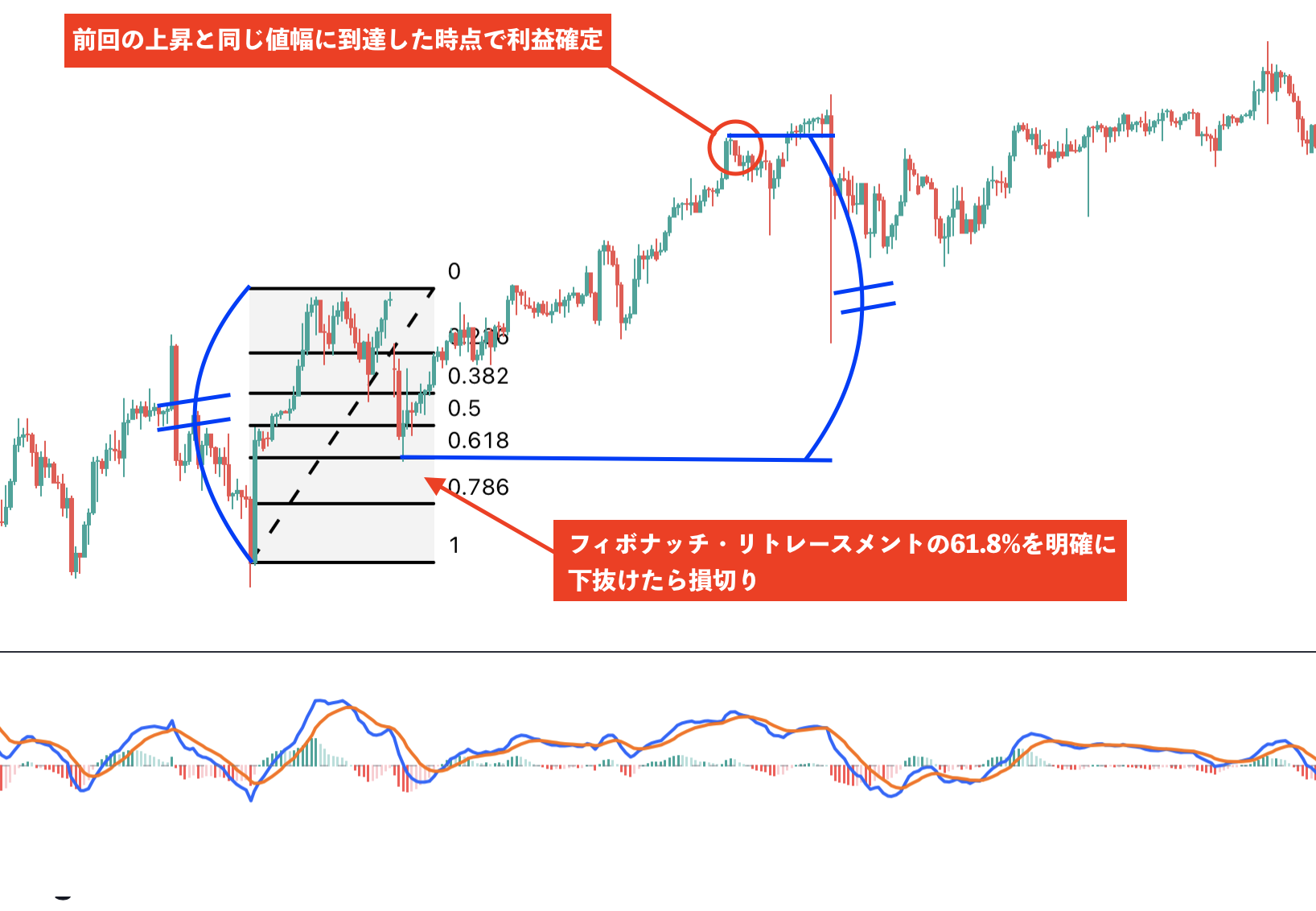

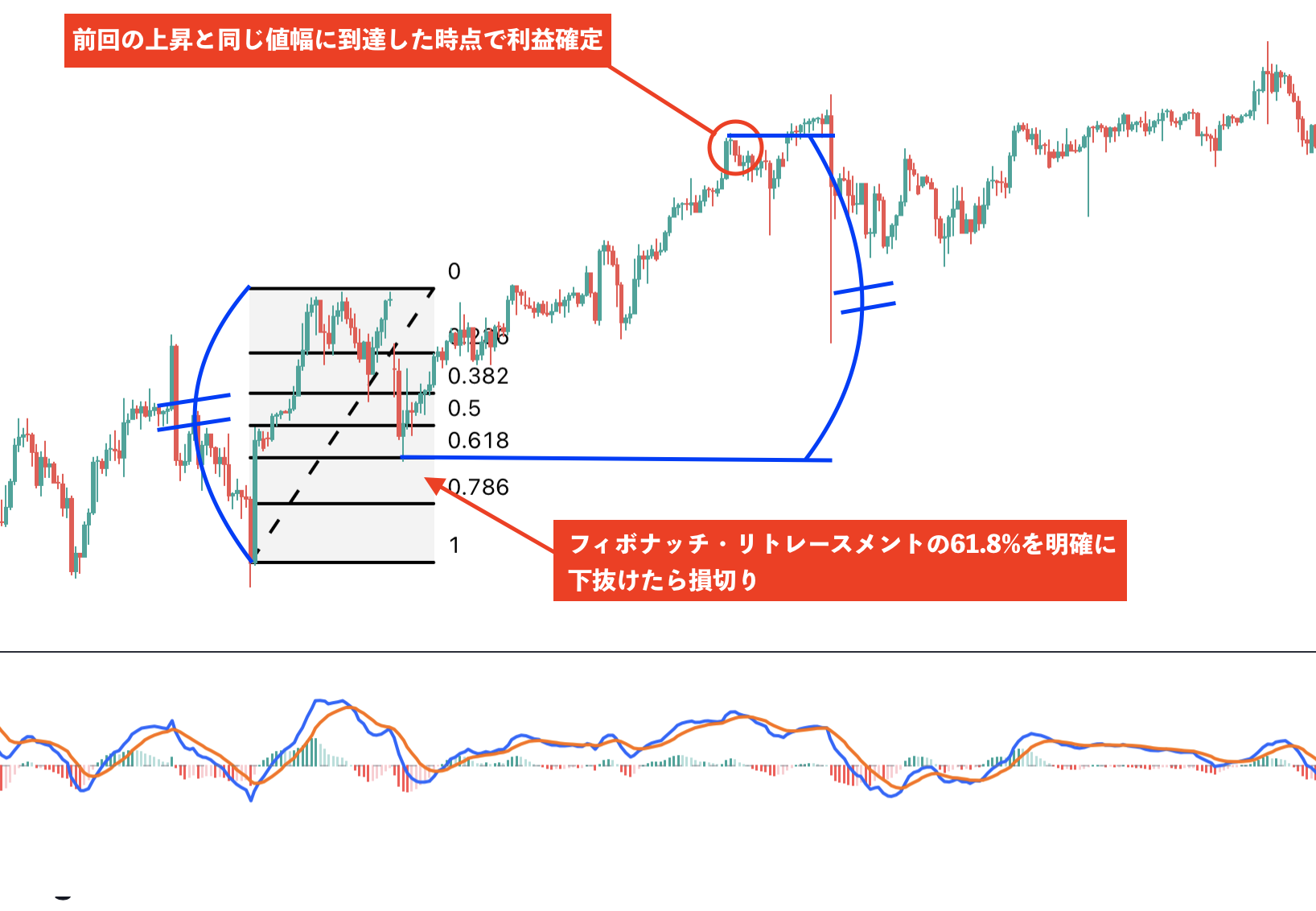

MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた順張りトレード

MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせる手法は、以下の流れで行います。

- トレンド相場発生中の調整を確認し、フィボナッチ・リトレースメントでトレンド再開の予測を行う

- トレンド再開予測地点でMACDのダイバージェンス及びゴールデン・デッドクロスを確認したらエントリー

- フィボナッチ・リトレースメントで200%までトレンドが伸びた時点で利益確定確定

- フィボナッチ・リトレースメントのトレンド再開予測地点を突き抜けてしまったら損切り

まずはトレンド相場を確認し、調整の値動きを待ちます。

トレンドが巡行している時に順張りしても調整のタイミングは予測しづらいので、調整が来るまで待つのがベターです。

価格下落&MACDのデッドクロス・下降を確認したらトレンド調整開始なので、トレンドの波がスタートした地点から調整開始位置までのフィボナッチ・リトレースメントを描画します。

フィボナッチ・リトレースメントの50%および61.8%にタッチした段階でトレンドが再開しやすいので、その地点までの調整を待ちます。

トレンド再開予測地点まで到達したらMACDを確認し、以下の条件が満たされているか確認してください。

- MACDのダイバージェンスが発生している

- 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している

1つでも条件が満たされていればトレンド継続方向へのポジションを注文できますが、両方満たされているとより有利な条件でエントリーできます。

トレンドの前回の波と同じ値幅は最低限狙いたいですが、その間に調整が発生する可能性があるため、トレードは日をまたぐ場合もあります。

数日間にわたってポジションを持つ忍耐力を身に付けるのも、勝ちトレーダーへの第一歩です。

フィボナッチ・リトレースメントの61.8%を明確に下抜けるとトレンド転換の可能性が見えてくるため、一旦損切りしてください。

押し戻りが深すぎると、トレンドが再開しても値幅が伸びない場合も多いため警戒が必要です。

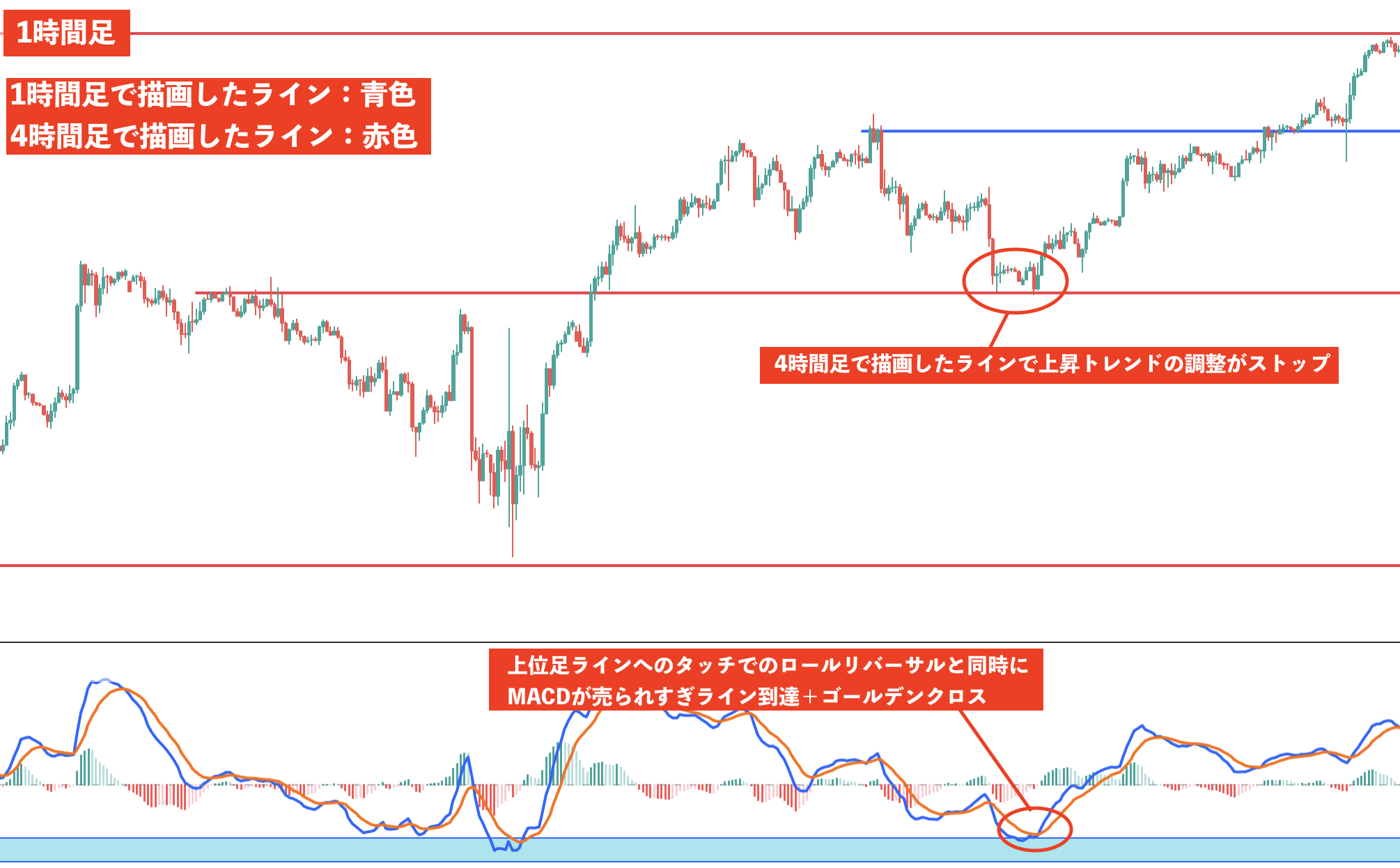

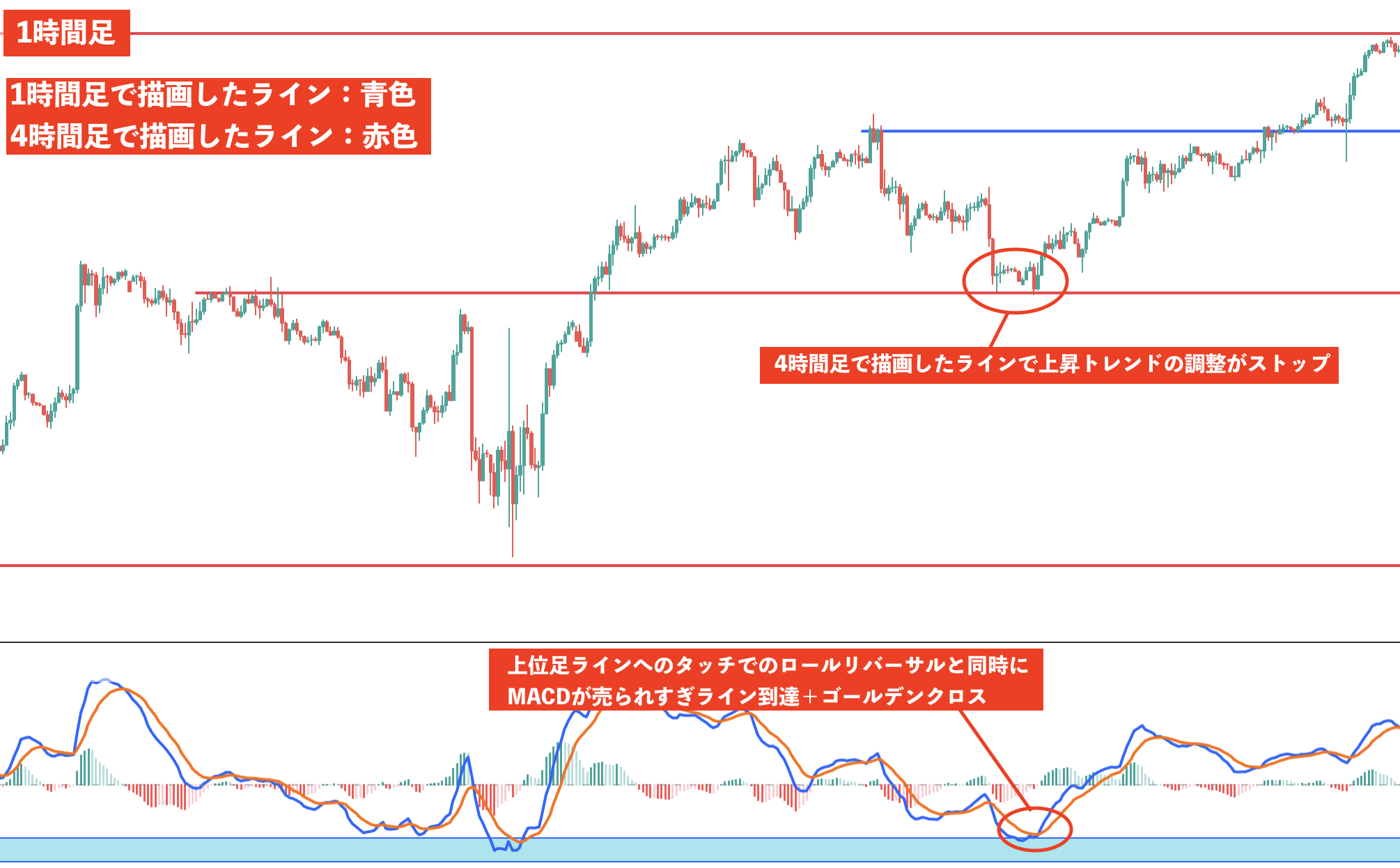

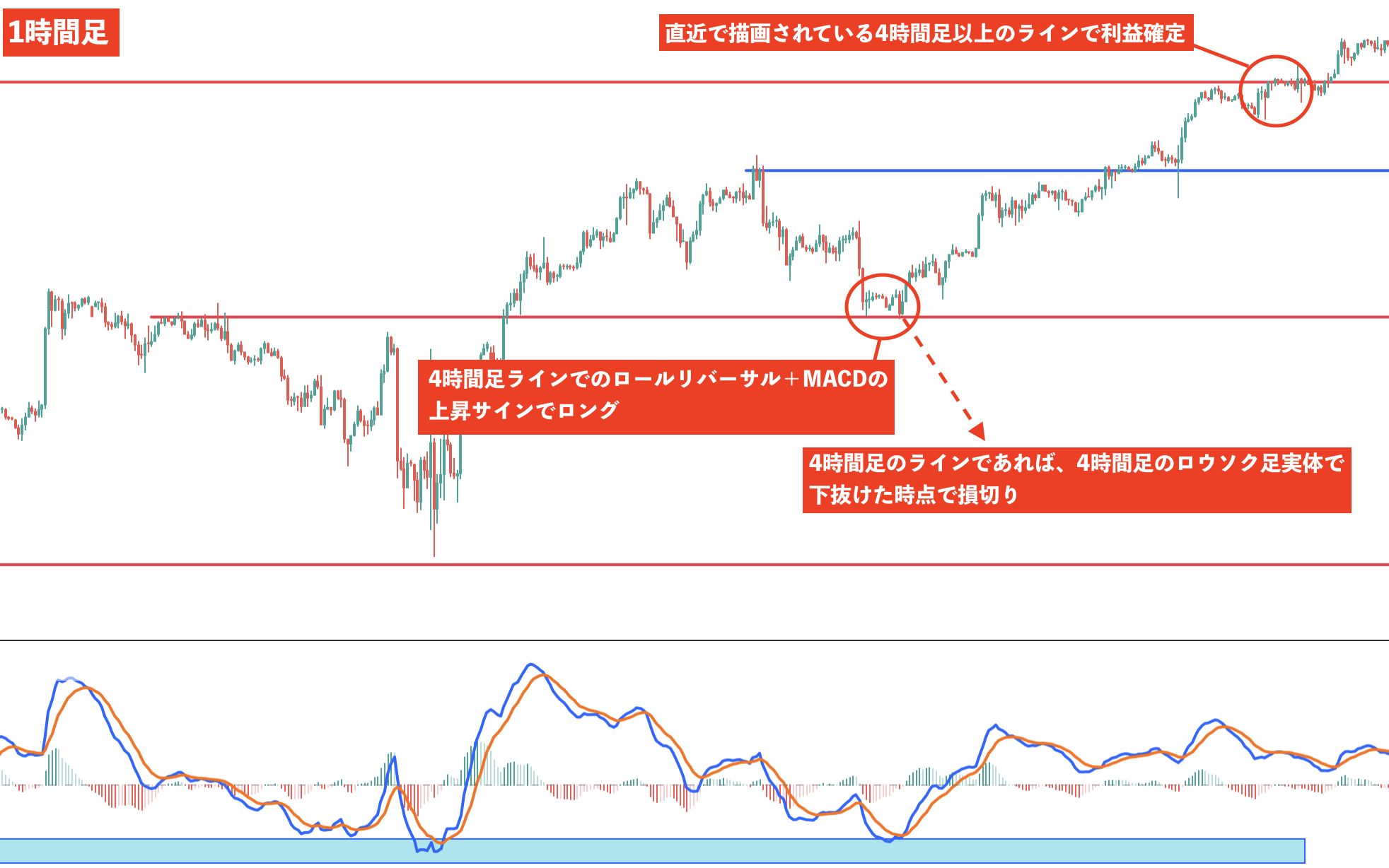

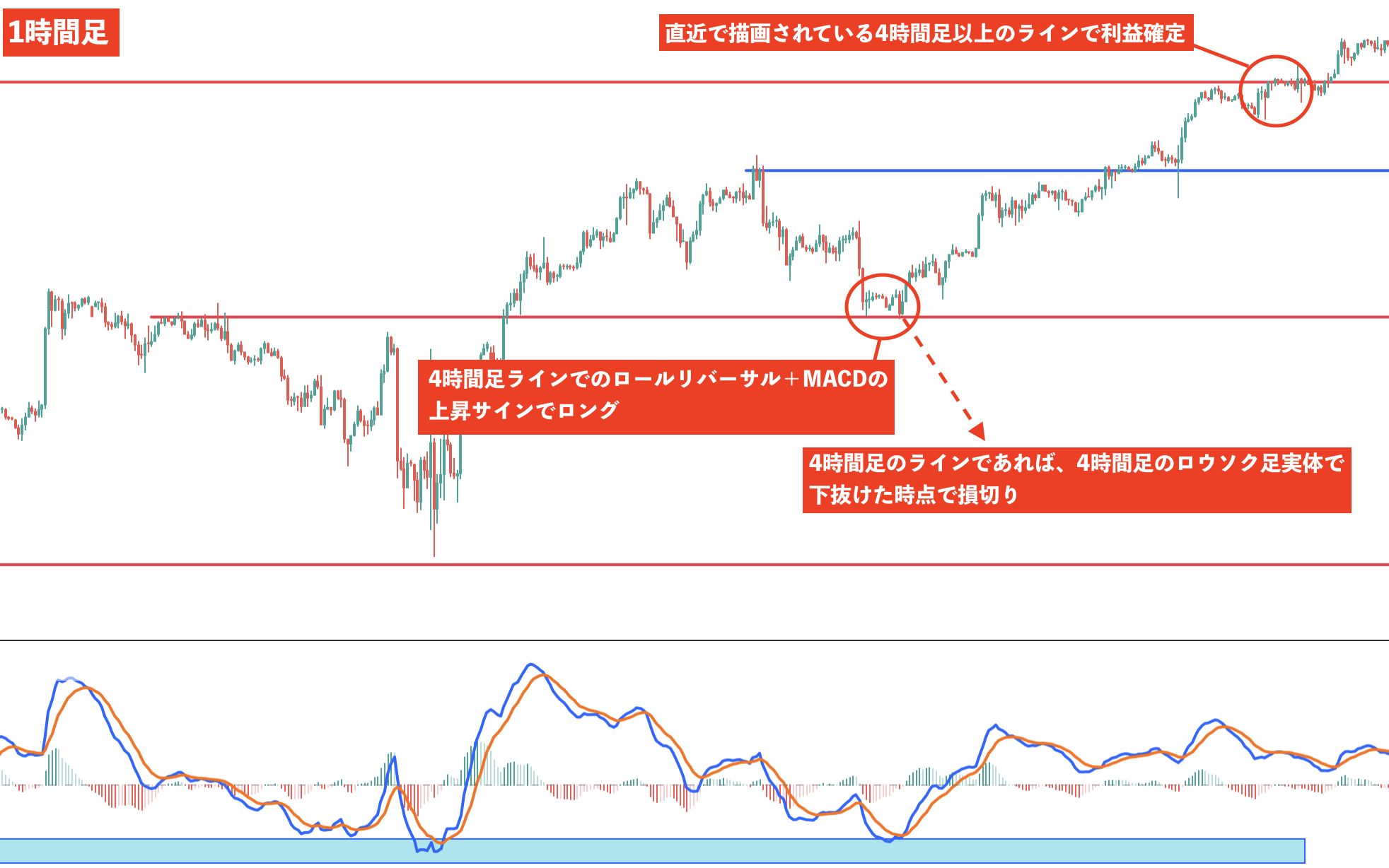

MACDと水平線を組み合わせた順張りトレード

MACDは単体ではダマシも多い側面もありますが、毎回のチャート分析によって水平線やトレンドと組み合わせれば勝率を上げられます。

- 月足から下位足まで順にチャート分析を行いラインを描画する

- 発生中のトレンド相場の押し目を確認し、重要なラインに価格がタッチするのを確認する

- 価格タッチのタイミングでMACDの反転サインを確認してエントリー

- エントリーに使用したラインと同じ時間足のラインまで伸ばして利益確定

- エントリーに使用したラインを、同じ時間足で突き抜けたら損切り

まずは、月足レベルの影響力が高い水平線・トレンドラインから引いていき、エントリーする時間足まで同じ作業を繰り返します。

時間足ごとにラインの配色を調整して、影響度の違いをひと目でわかるようにしておきましょう。

ラインが引けたら直近で形成されているトレンド相場を確認し、押し戻りの発生まで待ちましょう。

押し戻りが発生したら、「エントリーする時間足以上で引いたライン」にタッチして価格が反発するのを確認してください。

エントリーする時間足より下位時間足のラインは影響度が低いため、下位足までラインを描画している場合でも無視してOKです。

価格が反発したタイミングでMACDを確認し、以下の反発サインを満たしているか確認してください。

- MACDのダイバージェンスが発生している

- 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している

ひとつでも反発サインを満たしていればエントリーできますが、複数の反発サインが現れていれば勝率は上がるでしょう。

エントリーに使うラインの時間足も上位足を基準に描画したものであれば、その分ラインの信頼性は上がります。

トレンドが進んだ先にエントリーに活用した時間足のラインがあれば、そこを利益確定目標にしてください。

逆に、エントリーに活用した時間足のラインを該当時間足で突き抜けたら損切りになります。

1時間足でエントリーしても、基準にしたラインの時間足が4時間足であれば、決済基準も4時間足に合わせてください。

上位時間足の根拠を使って値幅の大きなトレードをすれば、損切り分を差し引いても長期的には大きな利益が残ります。

FXで勝ち組になるために絶対にしなければいけないのが『検証』です!

ただ、リアルトレードでの検証には膨大な時間が必要です…

本当に稼げる手法なのかスグに検証できたらいいのに…

そんな方にWikiFX Japanがオススメしているのが「Trade Trainer」というツールです。

Trade TrainerはMT4上で動くトレード検証ソフトで、過去のチャートを用いて実際に売買を行いながら手法の検証が可能です!

WikiFX Japanでは数々の検証ソフトを実際に利用して比較していますが、

ズバリ…Trade Trainerが最も使いやすいソフトだと感じます。

買い切り型ソフトで価格がリーズナブルなのもポイントですね!

手法が実際の相場で通用するか、チェックしてからトレードに臨めば怖いものナシです!

\ 無料体験版もあるみたい /

MACDを使いこなしてトレンド相場を乗りこなそう

本記事では、MACDの基礎的な知識からメリットや注意点、実際のトレードに活用したトレード例を解説しました。

MACDはトレンドの発生から終焉までを判断できる点は非常に優れていますが、短期的な値動きを重視しているためダマシも多い一長一短のあるオシレーターです。

ダマシに遭遇しても無駄な損切りをして資金をすり減らさないよう、水平線やボリンジャーバンドなど、他のテクニカル指標と組み合わせた運用が必要になります。

水平線やボリンジャーバンドにもダマシはあるため、MACDなどと併用して総合的な判断の正確性を追い求めていきましょう。

本記事では、複数のテクニカル指標を組み合わせた実践的なエントリー手法についても解説しているので、MACDを使っていいてダマシに悩まされている人はぜひ参考にしてください。

コメント コメント 0